工作这些年,越来越感觉到,工作中的差错不是简单因为技术不到位,不是简单因为责任心不到位,而是因为群体性、制度性的懒惰、偏见、妥协造成的。

在讲述今天这个案例之前,先来说一下“Problem Ownership”的概念。

这个“Problem Ownership”的概念,是在我翻译一本讲安全管理的书的前言时学到的。在中国的文化中,如果你说“这个人有问题”,往往默认“问题”出自这个人自己身上。就如同说“这个人很有钱”一样。

但是,从逻辑上说,“Problem”,可以分为“Ownership”、“Fault”、“Responsibility”。简单举个例子:

你隔壁家的熊孩子打碎了你家的窗子。

你的窗子坏了,所以你“拥有问题”,“Ownership”。

熊孩子砸坏了窗,所以是熊孩子的“错”,“Fault”。

熊孩子的爸爸可以赔偿窗子的钱,所以熊爸有“责任”,“Responsibility”。

通过这种思路,大家不难发现,解决问题的关键,是找的“责任”。其他两个要素并不会让事情向好的方向发展。

假设没找到熊爸,熊爸不会主动承担责任,反正坏的窗子又不是熊爸家的。你可以对熊孩子百般职责,甚至惩罚“Punishment”。但是熊孩子可以不听啊,你能拿一个孩子怎么办呢。路人会说:“谁让你家的窗子那么易碎,你只能自认倒霉”。最后你无奈自己掏钱修好了玻璃,并且不得不加装了防撞网,窗子变得不像窗子了。或许发展到你心理变态,开始报复社会,用石头砸别人家的窗户。

综上所述,平时生活工作中,问题的“Ownership”和“Fault”是显而易见的,也是简单粗暴的,也被“领导”以为是“行之有效”的。而有责任解决问题的人“Responsibility”,往往躲在幕后。

==========================================================

案例是这样的:

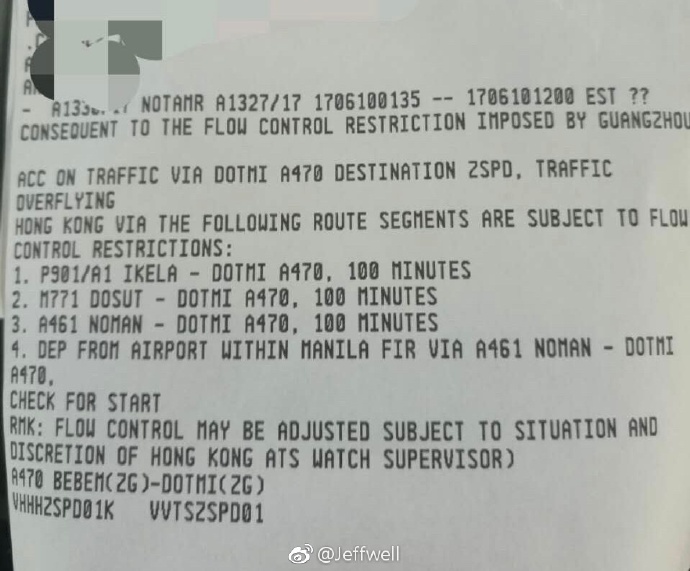

某个航班机组手上的飞行计划航路和提交给ATC的FPL航路是不一样的,造成了航班飞错航路。

为什么飞行计划航路和FPL航路会不一样呢?

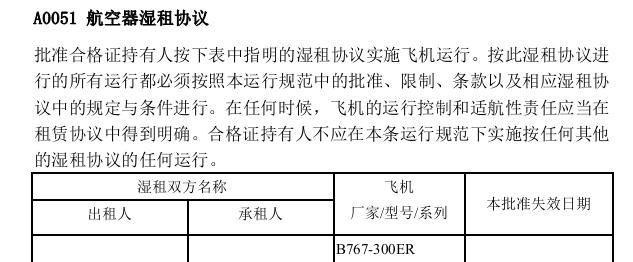

因为签派员在制作计划后,航路更改,自动生成了CHG报文,但是CHG报文发送前,签派员人工删除了CHG的第15项。造成飞行计划的航路没有与FPL报文相同。

为什么要发CHG报文,而不直接发一遍FPL报呢?

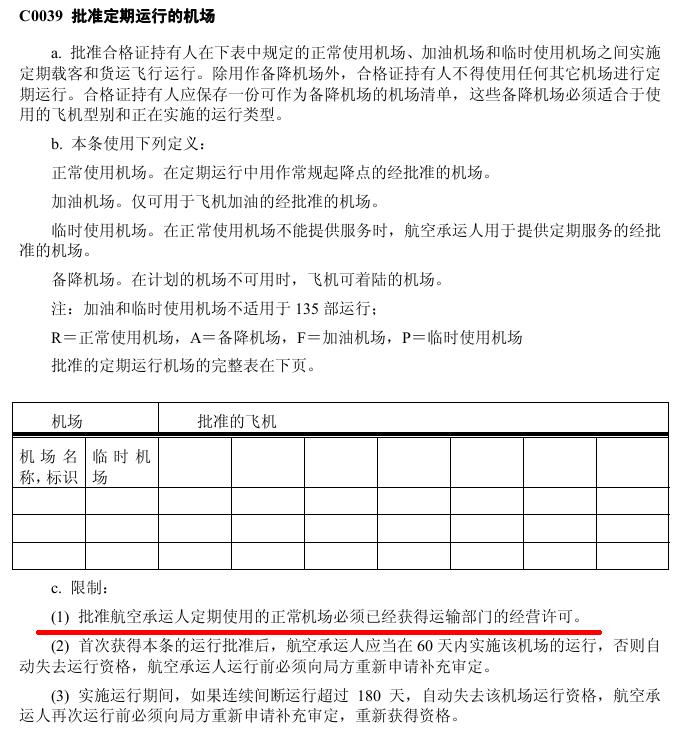

因为要使用CDM协调时间,提早3小时发送FPL报,等飞行计划计算完毕后,根据新的FPL生成CHG报。

为什么签派员手工删除CHG的15项呢?按理说直接发送自动生成的CHG报,就能够修改FPL的航路啊?

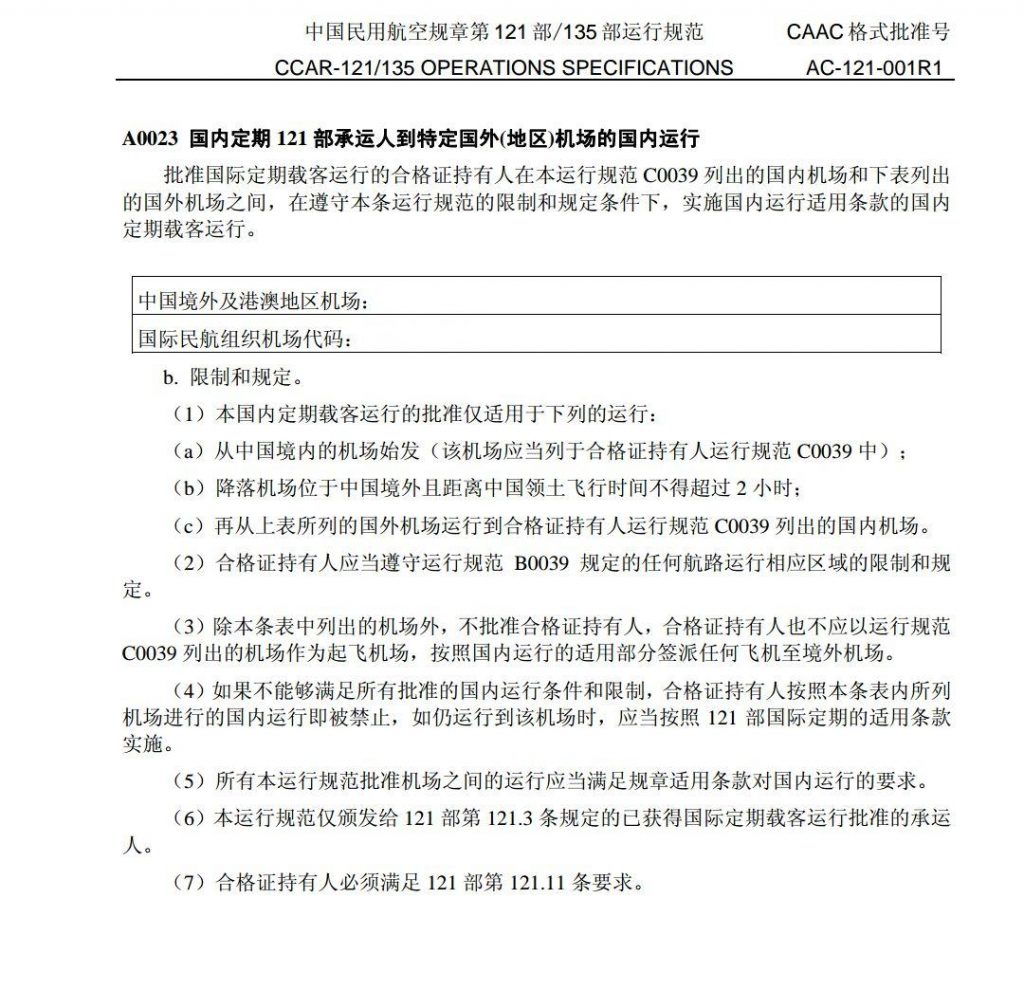

因为中南转报中心不接受CHG航路15项,必须发送CNL报文后重新发送FPL。如果发送CHG的15项,那么CHG报文会被REJECT。为了减少被REJECT的次数,制定了临时措施,要求签派员对比新老航路是否有区别,如果仅仅是高度的区别,那么可以删除第15项再发送CHG。避免一次REJECT。

正巧前一天使用了外籍机组航路,总成当天先发送的FPL模版报文和飞行计划航路真的不一样,系统成功的生成CHG报文,但是签派员习惯性地删除了其中的15项。造成发送的航路和系统不符。

首次FPL发送的航路:….G471 PLT A599 ELNEX G204….

飞行计划航路:….G471 XEBUL H22 DST B221 SHZ G204….

=============================================================

从上面的案例可以看,问题的Ownership在公司。问题的Fault在签派员没有认真比对航路,造成漏发CHG15项。

那么谁是问题的“Responsibility”呢?我觉得至少有:

1、CDM制度。个人觉得CDM仍然是个封闭、低效的系统,没能做到公平和开放,同时首次提交FPL的要求时间过早,实际飞行计划还没做好,公司为了抢时间,不得不先发送“模版”FPL,之后再次CHG。造成了存在“新旧报文”这样的怪胎。

2、中南转报中心。转报中心无法直接处理CHG航路15项的原因不得而知,但是我觉得既然CHG是合法报文,那么就应该处理。不处理CHG15项,反而REJECT报文的做法,是造成需要频繁对比“新旧报文”的原因。

3、内部流程的制定者。也许是无奈+偷懒,流程设计者将内部流程设计成依靠人力比对航路一致性。人总有疲劳、疏忽、懒惰的时候。

4、系统落后。系统假告警过多,造成签派员养成忽视问题的“习惯”。

===============================================================

感悟:

在我做部门的安全管理工作时,经常会发现类似的案例,或大或小。我有时也会因为无奈和偷懒,制定一些“无耻”的应对措施。因为我感到无力,难以发现、解决那个躲在幕后的Responsibility。这就是为什么我对国内的安全管理是持悲观态度的。