这个案例是一位同事发给我的,12月的台风,我觉得有必要和大家分享。

2016年12月12日守夜,晚上2230左右,VCBI机组卫星电话反映,当地代办告知其本次航班的FPL报文航路必须更改,要改走其他航路。

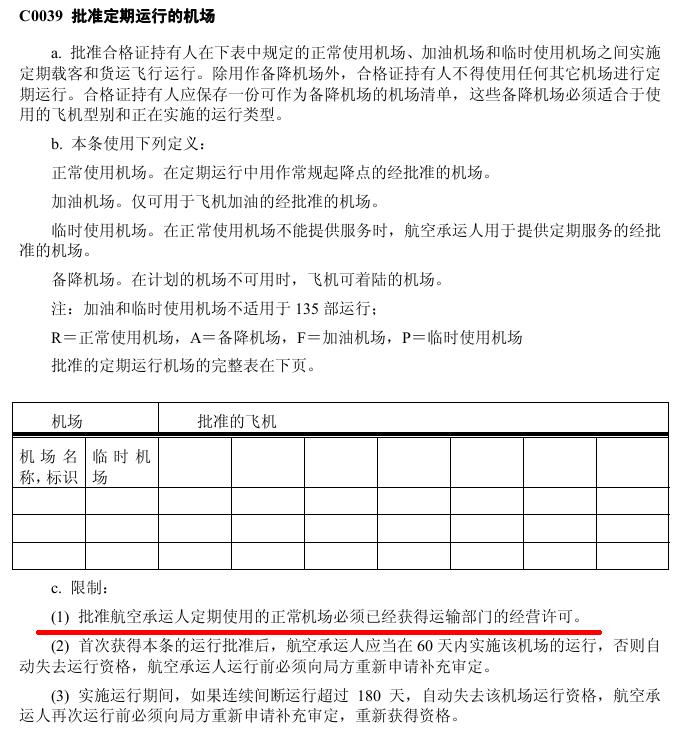

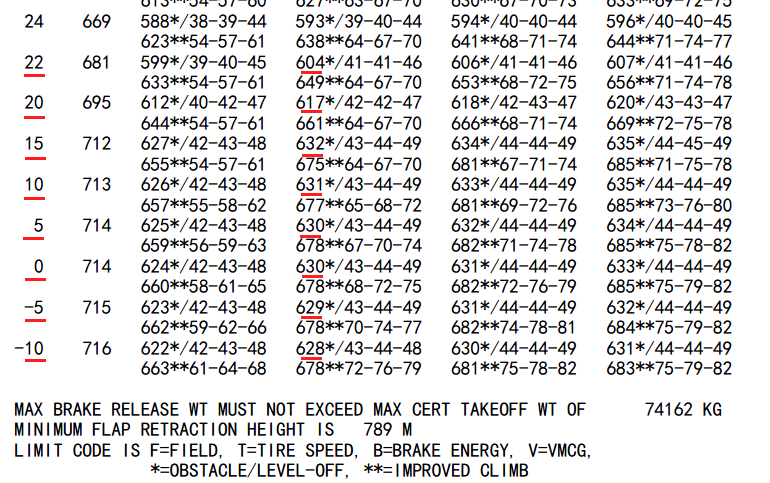

A2611/16 NOTAMN

Q)VOMF/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/1300N08011E005

A)VOMM

B)1612121140 C)1612121730 EST

E)OWING TO CYCLONIC STORM ‘VARDHA’ AND FLOODING IN CHENNAI AIRPORT LEADING TOTAL PWR SUPPLY DISRUPTION AFFECTING ANS SERVICES IN VOMM FIR.ATS SERVICES IN PART OF VOMM FIR OVER BAY OF BENGAL IS NOT AVBL. ACFT ENT VOMM FIR ADHERE TO ATS CONTINGENCY PLAN, FLW INTL ATS RTE P574 (CR2) FL350 AND FL370 FOR EAST BOUND,FL320 FOR WEST

BOUND,P762 (CR9) FL270 EAST BOUND AND FL280 WEST BOUND AND P628(CR10) FL350 EAST BOUND ONLY. ATS ROUTES M300,P570 AND UL425 ARE AVBL FOR NML OPS. ALL OTHER ATS ROUTES ARE NOT AVBL

大致内容为受台风和洪水影响,VOMM金奈情报区电力供应中断,导致其除公布的航路外,其他航路均不可用。

经过导航评估,发现目前开放的航路均为跨海航路(东西向),需要执行ETOPS才能走,并且由于更改了航路走向,飞越的国家也和原航路相差很多,需要申请越南/老挝等国的批复,操作起来很有难度。(VCBI有两种走向,一种走内陆有释压,另一种走海上有ETOPS,目前公司选择走释压航路,因此ETOPS航路没有申请过)

与值班主任商量后,考虑到通告预计结束时间为1730UTC,不算太久,可以考虑直接延误航班等航路开放。同时我也告知机组先别上客等我们消息。

我们决定先咨询一下科伦坡代办能否得到航路恢复的具体时间,经过新加坡站长(他也负责科伦坡航班)的询问,以及通过机组直接询问当地代办负责人,得到的回复均是不确定何时能恢复航路。

同时我也在气象网站上查到当时VOMM机场实况是30节的大风和中雨,天气恶劣,感觉当地要恢复设施估计要很久,延误航班等航路开放的方案基本无望。

值班主任准备联合航务、性能支持来评估改走ETOPS的可能性。

这时戏剧的一幕发生了,MCC报告飞机刚刚办了个MEL 28-22-01,主油箱燃油泵故障,MEL条款内明确不可执行120分钟的ETOPS。故依照通告改航执行ETOPS的方案也没戏了。

于是我们又联系了情报导航席位,让他们找一条能从印度内陆绕飞的航路,情报很快找了出来,但是所走的航路为W47,W53,W20航路,是只针对印度国内航班开放的。

我们抱着试一试的态度,考虑到站长的英语表达应该比我清晰,便把改航的内容告诉了新加坡站长,让其转述给科伦坡代办,咨询改航是否可行。

同时张凰华也在微信上联系到了机组,把航路走向告诉他,让他们也和当时在飞机上的代办工作人员核实一下是否能这样改航。

在等消息的同时我们也联系了航务和性能的支持,确认了新的航路不涉及申请飞越批复以及释压。

新加坡站长回复说W47确认可走,但W53和W20需要继续核实,但迟迟没有回复,并且站长表示其能询问的渠道只是当地的商务,未必靠谱。

这时VOMM发布了新的通告,航路关闭时间延长到次日0130UTC。

由于迟迟得不到改航航路的确认,此时机组也已经在飞机上等待了近3小时,我们和运行经理商量后,决定把航班推迟到次日0130UTC,先让机组休息。

这时机组发来微信,他们自己找了条走T4和W42的航路,与代办确认可以这么走,我们立即联系航性情,确认了可行性,且不涉及释压。当即决定按照此航路制作计划。

我立即联系机组告知最后改航的决定,同时让其等我们的新计划。我也马上把新的计划发到了代理邮箱。

为了确保FPL符合当地ATC要求,我在最后RMK内添加了备注:CHANGE ROUTE DUE CYCLONIC STORM ,

并且致电代办斯里兰卡航空签派,在确认已收到我们新计划后,告知其我们需要核实FPL是否符合印度管制要求,请他们再次联系印度管制确认航路走向,并且如果FPL不被印度接受马上通知我们。

机组拿到计划后,我再次电话机组告诉他们等我们半个小时,我们需要核实报文是否被弹回。

半小时后我致电斯里兰卡签派,确认我们新航路可行,且没有被印度管制拒绝后,请示值班主任,电话给机组,让其上客,放行航班。此时已是凌晨2点多。

0308北京时航班起飞后,我在flight radar上时刻关注其走向,在确认它沿着改航的航路正常飞行后,悬着的心才放下。

总结:

1. 当日原先导航席位并未对该条重要通告做出提示,所以我们放行时还是要认真阅读情报区的通告,有疑问的找情报导航核实,国外情报区的通告内容非常多,我们除了用搜索航路关键字来提高效率外,也可以请导航席位来帮忙一起看,确保万无一失。

2. 对于国外没有中文代办的机场,在有问题需要用英语沟通时确实非常困难(尤其是带口音的国家),我的经验是自己的关键词一定要表达清楚,并且要再三复述重点,必须要得到对方YES或者NO的明确答复才行,如果对方实在要说一大堆,可以要求对方用邮件沟通。

3. 有时我们为了交流方便会委托当地站长来协助,但是站长对于偏专业的问题,未必有权威的渠道可以联系,还是需要我们自己去尽量寻找当地的签派或者运控人员来沟通,让信息的来源更加权威可靠。

4. 对于国外代发FPL的航班,我们缺乏有效的监控手段,无法准确及时获知报文是否出问题,只能通过代理航空公司来联系,不知以后能不能通过软件手段对国外代发的FPL做到监控。

5. 事发当日恰逢浦东低云二类运行,当时的其他航班的事务已经有些混乱,这时一定要用好值班记录本,罗列出目前需要自己处理的事情,当时我由于记录的有些乱,导致自己差点忘了飞机的MEL主油箱燃油泵对于主油箱有最低燃油量的要求。

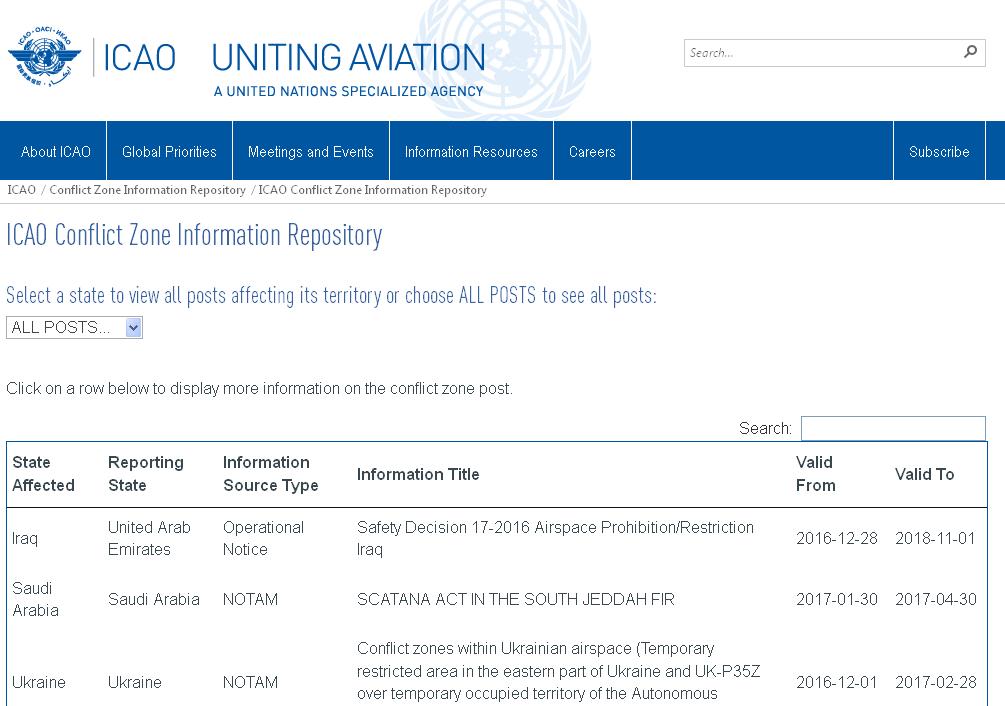

最后附一张台风玉照: