7日的时候,难得值了个班。由于新型肺炎病毒的影响,航班很少。这时候值班,显得有些“无聊”。

情报通知我,在上海ZSPD去奥克兰NZAA的航线上,昨天有个通告,说这个区域的管制员罢工,没有管制服务:

A0182/20 努美阿 (NWWW)

DUE TO ATC STRIKE, ATC OPERATIONS INTERRUPTED. NO ATC SERVICES IN ALL AIRSPACES MANAGED BY TONTOUTA EXCEPT FOR EMERGENCY, MEDEVAC AND RESCUE MISSION FLIGHTS.

这个区域正好在航路上。我当时想,反正有西线航路可以备用,所以不是很在意。由于通告上没有说明高度,我先入为主地认为是努美阿的情报区,高度是无限高。

随后,我越看这个通告越觉得有疑问。疑问一是努美阿NWWW只是个机场并不是一个情报区。疑问二是努美阿所在的情报区NADI情报区(NFFF)的通告中并没有罢工通告。

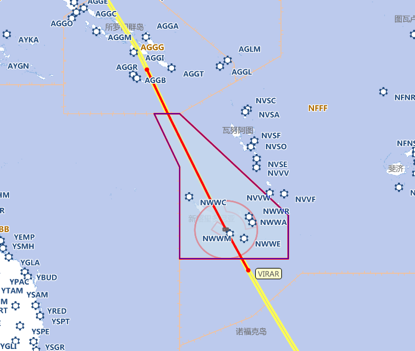

然后我让情报员去检查了努美阿NWWW机场的管制范围,通告中的“ALL AIRSPACES MANAGED BY TONTOUTA”其实只包括上图中紫色范围的FL245以下的范围。

顺便说一下,努美阿NWWW所在国是法属的新喀里多尼亚New Caledonia。这个国家的AIP竟然在法国的AIP下面。这太难了~

随后我打了电话问机组,了解到这个区域是由NADI指挥的。机组也认为飞越努美阿NWWW应该没问题,不受罢工影响。但是保险起见,希望签派员能和NADI的管制员确认一下。

NADI原来是斐济的第一大城市,随后找了斐济的AIP,找到了区调的电话。随后我拿起电话,给大半个地球之外的一个岛国管制员打了个电话。幸好对方口音不重,确认了对方不罢工。

回想整个事情经过,如果签派员“偷懒”的话,就当这个区域不能用,改走另一条航路,可能就要这个航班多花1小时的耗油。

另一方面,这种国际远程航班运行起来的确太复杂了,签派员不但要关心航行情报的书面内容,还要关心各国的地理、战争、政治、罢工、病毒、民俗习惯、英语水平。所以说签派员的国际运行熟悉真的很有必要。

PS:https://www.eurocontrol.int/articles/ais-online 收集了各国的AIP链接,找起来很方便。