密码保护:Wx is the state of the atmosphere, Meteorology is the study of the atmosphere

到底是流程决定技术,还是技术决定流程

最近参加了一个小项目。在项目进行中,我发现一个我和别人思路上不同的地方。

技术和流程是什么关系?到底是什么样的工作流程决定了什么样的技术,还是什么样的技术决定了什么样的流程。

我的选择是技术。我认为技术是推进流程转变的。

人类没有锅子的时候,只有烧烤。我们都在想,怎么烤才能烤熟,怎么烤才会不焦,烧烤有点难。之后,人类有了锅子,就可以煮了。只要把食物和水放在一起烧,水开了东西就可以吃了。做饭变得简单。所以技术推进了流程。

当然,也有流程推动技术的例子。但是,如果说技术和流程是推动发展的两条腿的话,那么我觉得,技术迈的步子比流程大得多。

就算把现有流程梳理得很清楚,把流程修改的适合自己。仍然只是前进了一小步。

只有当你掌握了一项新技术,制定了新的游戏规则。才能使别人的流程跟着你的技术走。

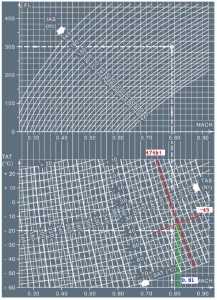

水平安定面积冰

FAA-H-8083-15B, Instrument Flying Handbook, Page 4-14

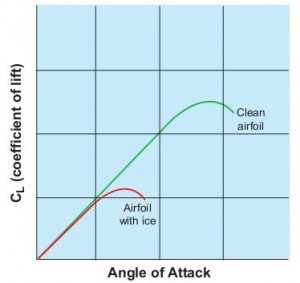

当机翼结冰时,如果迎角很小时,对升力系数的影响很小,但是如果迎角变大,升力系数就差别很大了。

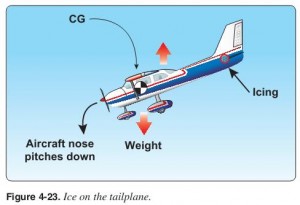

Most aircraft have a nose-down pitching moment from the wings because the CG is ahead of the CP. It is the role of the tailplane to counteract this moment by providing a downward

force. The result of this configuration is that actions which move the wing away from stall, such as deployment of flaps or increasing speed, may increase the negative AOA of the tail. With ice on the tailplane, it may stall after full or partial deployment of flaps.

大多数飞机都存在低头力矩,因为重心在升力中心前,水平安定面产生向下的力平衡飞机。如果水平安定面积冰,飞机将产生无法控制的低头力矩。如果此时增加空速或者放出襟翼,那么升力会变得更大,尾部的负迎角更大,使飞机的低头力矩更大。

冻雨的一个例子,以后可以做培训课件用。

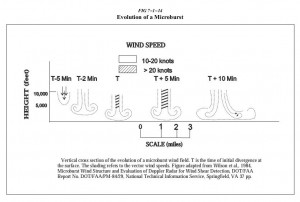

Duration of Microbursts

An individual microburst will seldom last longer than 15 minutes from the time it strikes the ground until dissipation. The horizontal winds continue to increase during the first 5 minutes with the maximum intensity winds lasting approximately 2−4 minutes. Sometimes microbursts are concentrated into a line structure, and under these conditions, activity may continue for as long as an hour. Once microburst activity starts, multiple microbursts in the same general area are not uncommon and should be expected.

常出现在雷暴的大雨区内,单个Microburst持续15分钟。连成片的Microburst可能持续1小时。

Low Level Wind Shear/Microburst Detection Systems

Low Level Wind Shear Alert System (LLWAS),Terminal Doppler Weather Radar (TDWR), WeatherSystem Processor (WSP), and Integrated TerminalWeather System (ITWS) display information on hazardous wind shear and microburst activity in the vicinity of an airport to air traffic controllers who relay this information to pilots.

a. LLWAS provides wind shear alert and gust front information but does not provide microburst alerts. The LLWAS is designed to detect low level wind

shear conditions around the periphery of an airport. It does not detect wind shear beyond that limitation. Controllers will provide this information to pilots by giving the pilot the airport wind followed by the boundary wind.

EXAMPLE:

Wind shear alert, airport wind 230 at 8, south boundary wind 170 at 20.

b. LLWAS “network expansion,” (LLWAS NE) and LLWAS Relocation/Sustainment (LLWAS RS) are systems integrated with TDWR. These systems provide the capability of detecting microburst alerts and wind shear alerts. Controllers will issue the appropriate wind shear alerts or microburst alerts. In some of these systems controllers also have the ability to issue wind information oriented to the threshold or departure end of the runway.

EXAMPLE:

Runway 17 arrival microburst alert, 40 knot loss 3 mile final.

LLWAS只能探测风切变。和TDWR结合后可以探测微爆下击气流。

FAA AC 00-6A Aviation Weather For Pilots and Flight Operations Personnel 民航气象中文版 2014/7/14更新

2014年7月14日更新:

solakzlq@126.com:第34页:在寒潮和向北裹挟着温暖的气流之间,大型的中纬度风暴发展。结果产生了迁移来的中纬度风暴带及多变的天气。第35页:夏季时,温暖的陆地形成低压。而相应地,较冷的海洋形成高压。

FAA AC 00-6A Aviation Weather For Pilots and Flight Operations Personnel 民航气象中文版

网盘下载:戳

此书所有版权归英文原作者/组织所有。

民航卫星通讯研讨会

昨天去北京参加了一个很奇怪的研讨会。其实这会对签派的用处不大。我只觉得在卫星通讯原理方面有些知识蛮有意思。

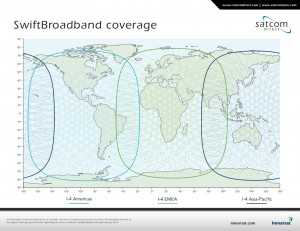

SBB代表Swift Broadband,SwiftBroadband is an IP-based packet-switched communications network that provides a symmetric ‘always-on’ data connection of up to 432 kbit/s per channel for aircraft globally except for the polar regions, using the Inmarsat satellite constellation.

我不太了解它背后的原理,但是我觉得它的原理是根据不同的位置划分,提供单独的收发器,以提高传输带宽。这对于民航来说,还有一个好处,就是可以自然地提供飞机经纬度的信息,因为经纬度是器通讯协议的基础。而且位置信息不占用带宽。所以Inmarsat是可以免费为用户提供飞机定位服务的。

其他的,还有些文件值得提一下,以备今后使用。

关于数据链的一个ICAO的文件,简称GOLD:Global Operational Data Link Document(GOLD).pdf

关于卫星语音通讯的一个ICAO的文件,简称SVGM:Satellite Voice Guidance Material v1.pdf

对于这次北京之行的其他感受,我觉得,全聚德的烤鸭还是蛮好吃的。

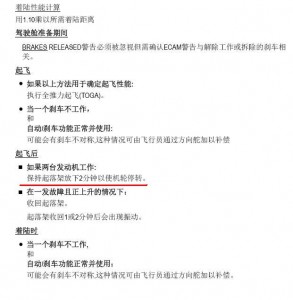

湿跑道落地距离加15%,121.195和121.197

26K的737-700应该叫24A

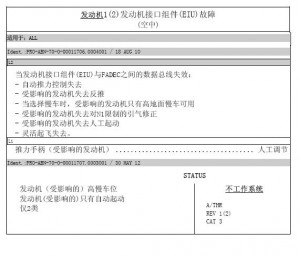

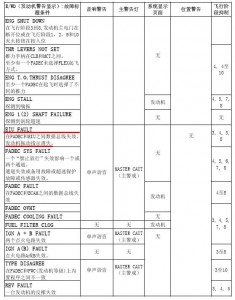

A330 EIU FAULT

今天遇到一个330航班出现EIU故障。这个故障我是第一次听说,它似乎是发动机和FADEC之间传输信息的一个部件。详细的说明见下图:

它的失效造成自动油门实效,抖振指数为XX,失去反推,机组还反映计算机中显示飞机处于单发飞行的计算状态,没有了速度和性能管理,最佳高度和最高高度都变成了单发的性能。

如果机组想知道最优高度和最高高度,可以通过QRH中的空中性能章节查表得到。但是飞行速度如何确定呢?因为飞行计划中速度是按照成本指数计算的,只提供了航路点的真空速,没有马赫数或指示空速(我觉得这是计划格式的缺陷),所以机组说不知道应该飞什么速度了。

于是乎,我找到性能值班,用软件计算了一个“Cruise at optimum speed”表格,表格提供了某个飞机重量在某个高度时最优的巡航速度(可能是MRC或LRC,我不确定)。表格中有马赫数值。但是机组却纠结于要按成本指数飞行,而我计算不出成本指数的速度。对此我只能说某机组过于矫情。

事后我想了想,如果机组硬要按成本指数飞行,也可以。拿计划上每个航路点的真空速根据环境温度计算出马赫数或指示空速。过程如下:

比如计划中某个航路点的真空速为474节,根据计划上的外界温度或机上测得的外界温度-45度,就可以计算出马赫数为0.81多一点点。这和我拿软件计算的结果也没差多少。

所以,最后的结论是:机组矫情。

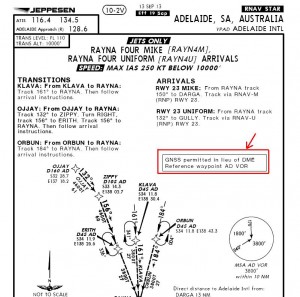

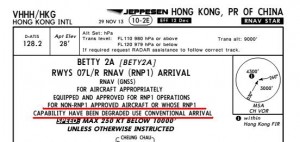

RNAV进离场是否需要RAIM预测?

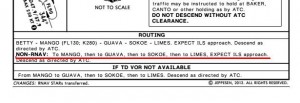

事情是酱紫的,YPAD发了一份通告,说DME坏了。航图上是这样的:

我看到“in lieu of”这句时就晕了。南半球的朋友思路果然不一样。你们知不知道中国人考个四级六级最怕什么阿?不怕单词难,最怕单词都认识,连起来却不认识的短语,这种短语的翻译还特别多。

我查了字典,“in lieu of”应该是代替的意思。我觉得这图的意思大概是居于DME和GPS的RNAV程序。现在DME坏了,应该只能用GPS了。

问题是我们在YPAD没有做RAIM预测的软件。

有一种说法是,只要是RNAV程序(非RNP)且有雷达引导,就可以不做RAIM预测。等于是管制来监控飞机的精度。但是我觉得不妥。我查了FAA的AC-90-100A和CAAC的AC-91-FS-2008-09,文中都说到了:

If TSO-C129 equipment is used to solely satisfy the RNAV requirement, GPS RAIM availability must be confirmed for the intended route of flight (route and time) using current GPS satellite information.

9.1.5 如果单独使用TSO-C129()设备满足RNAV要求,则必须使用当前的GPS卫星信息来确定拟定航路和终端区飞行的GPS RAIM可用性。

文中的TSO-C129代表Airborne Supplemental Navigation Equipment using the Global Positioning System (GPS)

所以,不管是RNAV或RNP,只要是GPS单独作为导航源运行的时候,就需要RAIM预测。

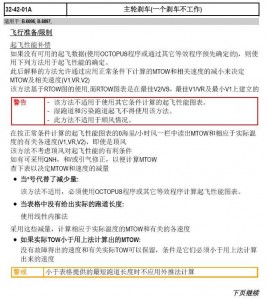

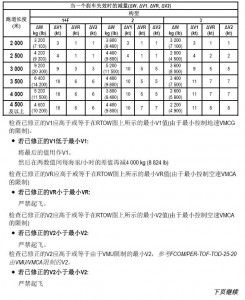

A330 MEL 32-42-05A 轮速计

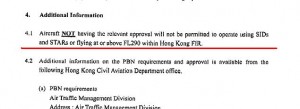

香港到底是不是强制RNP?

根据《关于做好在香港飞行情报区实施Basic-RNP1、RNP4和ADS-B补充运行合格审定工作的通知》的要求,香港不再接受非RNP的飞行计划,所有传统程序的STAR都已经删除。

但是我们有同事问了香港塔台,对方说可以使用传统程序。我们当天需要用一架老757飞香港,因为这架757没有GPS,所以无RNP能力。我当时很疑惑,如果只有RNP航图,那么传统STAR时用哪张航图呢?

原来在RNP的航路下面有NON-RNP1的程序,见下图:

在航图最下方有航路说明:

对于这种在RNAV航图里加一句NON-RNP1的航路的情况,到底是可以按非RNP条件放行的程序呢?还是指在空中失去RNP1能力的备用程序呢?

气象培训Part6 – 趋势预报

关于趋势预报,培训中的一句话让我记忆深刻:“12小时报你们(气象员)保不准,6小时的预报总能准了吧。如果6小时预报还报不准,2小时的趋势报总能报准了吧!”。

这句话绝对属于高端黑。的确,我真的觉得2小时趋势报也没有准到哪里去。

趋势报文中一个最容易看错的内容,就是FM / TL / AT的时间,我曾经也理解错了。现在来详细梳理一下。

METAR ZSSS 150100Z…… Q1017 BECMG FM0120 TL0220 600=

从0120开始变化,到0220后变为600米。

METAR ZSSS 150100Z…… Q1017 BECMG FM0100 TL0220 600=

从0100开始变化,到0220后变为600米,因0100与实况时间相同,因此需省略FM0100。

METAR ZSSS 150100Z…… Q1017 BECMG FM0120 TL0300 600=

从0120开始变化,到0300后变为600米,因0300与实况+2小时时间相同,因此需省略TL0300。

METAR ZSSS 150100Z…… Q1017 BECMG FM0100 TL0300 600=

从0100开始变化,到0300后变为600米,FM和TL都应该省略。

METAR ZSSS 150100Z…… Q1017 BECMG AT0120 TSRA=

在0120时出现雷雨。因为AT指瞬间变化的情况,所以在能见度变化时不常用,常常用在雷雨出现时。

TEMPO的FM / TL / AT时间规则与BECMG的一样。趋势报中无PROB项。

这个FM / TL的省略规则往往会让人吃药,比如:

METAR ZSSS 150100Z 18001MPS 400 FG SCT009 01/01 Q1010 BECMG FM0130 800=

很多人第一眼看到这个报文,会以为0130后能见度就到800了。我曾经也这样以为。其实报文的意思是到0300之后能见度才能到800米,因为TL0300被省略掉了,FM0130只是变化开始的时间。

气象培训Part5 – 江淮气旋

以下内容我也理解不了,只做记录之用。

江淮气旋是影响我国中南部的重要系统,常发生于江淮流域、湖南、江西地区的春季和夏季。主要生成于江淮地区、长江三角洲地区。一般由禁止锋波动而来,也可能在槽中形成低压,也可能是冷锋进入倒槽,冷锋减弱,西南气流加强暖锋生成。他对华东地区影响之广、频率之多、时间之长是其他系统不能相比的。

江淮气旋的发生区域有:

- 长江中下游:据统计从宜昌到长江口是发生江淮气旋最多的区域,达到60%左右。

- 河南南部、安徽北部、江苏北部,为20%~30%。

- 湖南、江西地区占10%~20%。对江西福建山区的机场造成低云低能见度。冬末春初时,会使这些机场发生凝冻。春夏时的江淮气旋使景德镇、井冈山、武夷山机场发生雷雨天气。厦门、福州和浙江南部的初雷天气往往是江淮气旋造成的。

江淮气旋产生的天气背景:

- 两脊一大槽型:新疆西部一个强大的脊,俄朝日为一个脊,内蒙古、蒙古和贝加尔湖,华北和东北西部为一个宽广的低槽区。大槽前部的暖平流为其下游的江淮地区形成气旋造成了有利条件。此种环流只要稳定存在,就可使江淮气旋多次发生。

- 两槽一脊型:两槽分别位于贝加尔湖两侧,我国中部为平直的西风带,西南地区的小槽从青藏高原东移时,往往有正涡度平流配合,槽的前方就会有江淮气旋。

- 切变线型、辐合线型:河西走廊一个高压与太平洋高压之间有一个切变线或辐合线,易形成气旋。

江淮气旋的移动:主要由高空气流引导,湖南、江西的江淮气旋受平直西风的影响较小,它的移动存在不确定性。长江中下游的江淮气旋受槽前西南气流影响,绝大部分在江苏滨海、射阳、连云港东移入海,入海后强烈发展,因为其得到了海中的温湿气流供应。一般情况江淮气旋生成最短只用1天左右,由于后部冷空气推进快速东移。正常维持时间为3~4天,最长7天。

消亡过程:陆上江淮气旋就地消亡的例子不多。多数江淮气旋为入海后变为另一性质的气旋。

特别注意:江淮气旋会引起低云低能见度。如果气旋到达时机场为0~2度时要注意飞机积冰。特别是井冈山,当气温小于2度,适度大于85%,云量为5个,云高300米时特别注意积冰。

=======================华丽的分割线========================

以上是培训时所介绍的江淮气旋的知识。因为江淮气旋对华东的影响很大,所以需要特别注意。不过说实话,我一点都没听懂。我认为气象培训的一个失败之处是太注重理论,没有实际的例子,或者说没有“试验证明”的流程。很多时候都停留在“大致上”、“中西部”、“经常”、“一般”这些虚词上。而我关心的是“例子”,是一个实际发生过的江淮气旋,从预报它的生成直到它的消亡,一个EXAMPLE。我觉得没有实际例子是好多气象知识培训的通病。

虽然我知道这很困难,也知道我是门外汉,但我还是试着在网上寻找江淮气旋的例子。这是一个发生于2013年5月25日的一个江淮气旋,我是从网上搜索到的日期,然后从网上找来了当天的雷达图和天气图。

长江流域的雷达图动画:

地面图动画:

850hpa动画:

我觉得从图上看,这个江淮气旋的形成满足两脊一大槽型的样子。逐步向东移动,从江苏连云港那入海。从雷达图上可以看到 ,影响范围的确从宜昌开始到长江入海口,并在井冈山、景德镇和武夷山区域的确造成了大雷雨。这应该是一个典型的例子,如果培训时能拿出这样的一个或两个例子解释以下那该是多好啊。

我在网上搜索了一篇文章《一次江淮气旋暴雨过程的机制分析》,别人的专业分析。可惜我看不懂。

气象培训Part4 – 自动观测

说到自动观测(AWOS),对于我最常用的就是云底高。因为那该死的浦东老是低云。

跑道上的自动观测设备基本上如下图:

跑道三段的RVR,跑道两头的云高仪,还有两台风速风向和场压温度等设备。云底高由云高仪测量,云高仪可以测量三层云。当浦东低云时,云高仪其实可以测的精确的垂直能见度,量程是0至7500米,但是由于某种技术原因,我们在华东气象网上只看到了云底高61这个数值。这很不科学。

这次培训的内容是AWOS的简单介绍,其中最出乎我意外的知识是:RVR不是直接测量的,而是通过大气能见度换算的。这正好和我以往的理解相反。详细解释为机器测量的是气象光学视程(MOR),然后软件根据环境亮度和灯光亮度计算得到跑道视程(RVR)。所以我以前认为自动观测上的MOR等于报文中的VIS是错误的,因为MOR只是机器在这个位置上的能见度,是用来计算RVR的。MOR不和灯光亮度等参数配合,是无意义的。

气象培训Part3 – 数值预报

我承认数值预报是我当初最关心的一个气象分支,因为我始终觉得随着人类运算能力的不断提升,以及对气象数据的不断收集,总有一天,人类可以用数学方程式的组合来预测天气。但是,说实在的,这次数值预报的培训内容也是我最失望的。

原先的气象预报是根据多个分散的气象台获得观测数据,再通过预报员的分析和经验得到结果。而目前的数值预报,为预报员提供了更多的参考。由计算机根据大气的初始状态提供基础的预报产品,预报员再作出自己的判断。

数值天气预报定义:在给定初始条件和边界条件情况下,数值求解大气运动方程组,由已知的初始时刻的大气状态预报未来时刻的大气状态。

数值预报根据运动方程、热力方程、水汽方程、质量方程、状态方程求解,并向外推测一个预测值,就可以得到预报。

抛开难懂的方程不说,我本来想问问能否借助数值预报,解决远程航班放行的问题。比如上海至乌鲁木齐航班,常常因为放行时预报精度不高,造成航班备降。如果数值预报能直接预报能见度或RVR就好了。

不过,我在和老师的聊天中得知,目前我国数值预报的精度只有1000米。就是说把大气分成1000米为间隔的网格进行计算,因此,不可能预测出能见度1000以下的东西。所以预测RVR550的情况目前看是行不通的。这很让我失望。

可见目前我国的计算能力还不能满足民航人日益增长的文化和物质需要。

气象培训Part2 – 预报报文

说到气象预报的报文FC和FT,签派是比较熟悉的,因为每天都在看。这次培训目的是编写报文。编写报文肯定比读懂报文更难一些,从中我也发现了报文编写与运行标准发生矛盾的一些细节。

首先来看报文发送的时间问题,我曾经经常打电话问机场气象什么时候发送下一份预报。其实这个问题是有固定答案的:

对于FC报文,规定的预报时间段为:2106、0009、0312、0615、0918、1221、1524、1803。每个预报时间段前1小时10分钟到2小时之间发出报文。比如0312时段的预报,就应该在0150前发送出来;0009的预报应该在2250前发送出来。对于实际运行,0009这份预报至关重要,因为一般航班是北京时8点起飞,7点时查看新预报对把握放行标准很重要。

对于FT报文,规定的预报时间段为:0024、0606、1212、1818。每个预报时间段前2小时10分到3小时之间发出报文。

第二个问题是预报中的能见度变化:根据报文的标准,在预报的变化组中(BECMG或TEMPO)的能见度有150、350、600、800、1500、3000、5000这几道坎。只有上升达到或下降经过这几个值时才需要把变化编入报文。例:800 BECMG 1500这叫上升并达到,需要发报;当2400 BECMG 1500下降但没有经过,因此不用发报。只有当预报员认为能见度下降到1400时才需要编报2400 BECMG 1400。

这就带来一个很大的问题,因为新机长标准是1600,气象员却可以不预报能见度经过1600的时间。比如,预报员认为能见度从2400下降到1500并维持。按标准,预报员可以不发BECMG,但是对于签派来说这时就不够标准了。

因此在工作中遇到新机长的1600标准,并且能见度下降时,一定要和预报员问清楚。

第三个问题是预报中的天气现象变化,这是一个小问题。标准中说如果能见度不变化时,-RA和-SHRA可以不编报。比如5000 BECMG -SHRA中的小阵雨可以省略。但是这样一来,签派员就无法判断是否湿跑道了。真的是很搞笑。

第四个问题是PROB30 TEMPO。我很惊讶,连老师也没搞明白PROB30 TEMPO和PROB30的区别。他说PROB30 TEMPO和PROB30是同一个意思。好吧,老师您业务不精了。

FC和FT报文还有一些其它的标准,比如TAF AMD和TAF COR的区别,前者代表预报值的更改,后者只代表修改字面的错误。还有其它一些标准要求,我就不说了,详细可以看标准。