今早遇到757的一个反推失效MEL,本来没什么问题的,后来机长说这个飞机昨天刚换过EEC,问我有没有影响?因为MEL中要求“相应的发动机推力控制操作正常”。我一时不敢确认“相应的发动机推力控制操作正常”指的是不是EEC。

但是我看了后面的机务维护信息后,我觉得“相应的发动机推力控制”指的就应该是EEC,机务验证的过程就是把EEC放在备用位,然后操纵一遍油门,看看是不是正常:

虽然机务给我的回答是两者不完全相等。总之,今后遇上EEC备用模式+反推失效的时候要留个心眼。

前几日,传说机务在给几架767装导航数据的时候把FMC弄坏了,造成某天上午一个机长说要FMC失效放行,那个767飞成都,我还没看完MEL,另一个席位的同事接到另一个机长的电话,说是询问一个MEL里翻译错误的问题。我当时很惊讶,为什么会有两架飞机出现相同的MEL。后来,我就把思绪集中在那个翻译错误上了。见下文:

34-61-01-01A

3)右 FMC 不工作——当两个 F/D 电门置于 ON 位,以飞行指引仪方式工作时,LNAV 和 VNAV 将接通。如果副驾驶的 NAV 源电门被选择到 L FMC 或 R CDU 位,只要接通任何一台自动驾驶仪,LNAV 和 VNAV 将接通。此外,如果左或中自动驾驶仪被接通或者左 F/D 在 ON 位,LNAV 和 VNAV也将接通。

RIGHT FMC INOPERATIVE – When operating in flight director mode with both F/D switches ON, LNAV and VNAV will engage. If the left or center autopilot is engaged, LNAV and VNAV will remain engaged.

程序:离地以后(使 F/D 置于 TO 方式),按要求使用 HDG SEL 和 FL CH 方式,直至左或中自动驾驶仪被接通。然后按要求使用 LNAV 和 VNAV。

Procedure: After liftoff (with F/D in TO mode), use HDG SEL and FL CH modes as desired until left or center autopilot is engaged. Then use LNAV and VNAV as desired.

机长的第一个疑问是上文中蓝色文字的翻译,会让人觉得LNAV和VNAV会“自动接通”,我觉得应该翻译为“可以接通”,更加好一点。机组觉得第二个错误是红字部分,让人觉得在离地之后再将飞行指引至于TO方式,而英文的解释明显想说的是在起飞前要把指引至于TO位。中文翻译没有把“WITH”翻译出来。

把以上问题和机务核实,再与机长沟通结束。我当时就没想到另一个机长飞的是新加坡,在南中国海上要求有两套FMC才能运行。因此,同样的MEL,飞成都的没问题,飞新加坡的就不行。

总结经验:1)下一次遇到新的MEL一定要完完整整看完MEL上的每个字再动手开始工作,不能看一段做一段。2)以后遇上问题,要找第二个签派员来复核。

建议:1)在MEL中的一台FMC失效的章节中,加入“RNP-10需要两台FMC”这句话。目前的MEL只提到“RNAV1/RNAV2”的要求。2)今后考试的时候,可以反向提问,比如“一台FMC失效,最先想到的是什么?”,而不是“RNP-10需要那些设备?”。

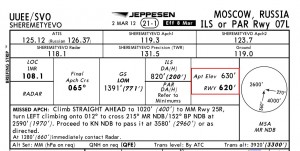

前天刚接班,注意到UUEE的实况报很坑爹:METAR UUEE 301330Z 11004MPS 5000 -FZRA BKN007 M01/M02 Q0996 NOSIG RMK 57550320 07550327=。REMARK后的代码翻译见戳。07R跑道的摩擦系数只有20;07L的摩擦系数好一点点。此时距离飞机落地还有1小时30分左右。

我先打电话给平衡要了舱单上的实际无油重,再加上预计落地剩油,给他做落地性能的检查。预计落地全重为288262LB,根据下表中的报告刹车效应差检查落地所需场长:

计算为 8180 – 240 X 5.2 + (620 + 500) / 1000 X 280 + 0 + 520 = 7732

288的落地重量离340差了5.2个单位,每个单位减少240。加上标高的修正,修正海压为0996,查下表得修正 +500英尺。07L的海拔为620英尺,加上500英尺,为了计算方便我这里就近似算作1000英尺了,需要调整一个单位。然后是调整风速和坡度,按静风计算最保守,但是要查坡度时我就傻了,好像航图上没有直接标出跑道的坡度,我只好去查起飞性能表里的可用加速停止距离的坡度,这个坡度值很小,直接忽略。进近速度给他加了520英尺修正。反推不用修,因为污染跑道上可以用反推。

计算得7732英尺,因为图中的数据没有系数,所以要再乘1.15。最终结果8891.8英尺。查航图,小于跑道的可用着陆距离。不要忘了还需要做WET CHECK,按湿跑道查一遍,过程略。

前几天,Uncle Wang说道积冰对进近爬升的性能影响需要调整,原文见戳。我问了LWW,他说这个减载量是考虑机身上积冰对性能的影响,如果减载,那性能将差得太难看。波音把他写出来,有些推卸责任的感觉。见下表。

因为机场的标高不高,即使按照积冰环境调整 -37900LB,落地性能也满足。

把以上数据告诉机组,建议使用07L落地。此时离落地大约还有1小时。

然后,坑爹的报文出现了:METAR UUEE 301430Z 12002MPS 3000 -FZRA BKN006 M01/M01 Q0996 WS RWY07L NOSIG RMK 07550327 57550320= 摩擦系数稍好的07L居然有风切变。没办法,如果不行只能等待一会。

然后,更坑爹的报文出现了:METAR UUEE 301500Z 13003MPS 5000 -FZDZ BKN006 M00/M01 Q0996 NOSIG RMK 07720120 57720120= 两条跑道都变成了结冰,摩擦系数20。当我在1518分收到这条报文的时候,飞机已经在1516落地了。

====================华丽的分割线=========================

问了咪咪,得知咨询通告《AC-121-FS-2009-33航空承运人湿跑道和污染跑道运行管理规定》中有以下内容:

对于摩擦系数0.2含以下的跑道,不能起降。所以说,虽然我问了落地的机组,他说落地感觉还可以,但是气象报文和雪情通告中的摩擦系数都是20,后续航班就不能起飞了。即使按“差”的跑道做性能调整也要拉掉大约3吨业载才能飞。

ZCZC OIB2110 301548

GG ZSSSOIXX

301548 UUUUYNYX

SWUU0234 UUEE 11301515

(SNOWTAM 0234

A)UUEE B)11301515

C)07L F)762/762/762 G)3/3/3 H)20/20/20 SFT

C)07R F)762/762/762 G)3/3/3 H)20/20/20 SFT

T)RWY CONTAMINATION 50 PER CENT.

MAIN TWY, TWY, ACFT STANDS AND APRONS PARTLY COVERED WITH

SNOW AND PATCHES OF ICE.)

====================华丽的分割线=========================

航班不能放行的决心已经有了,但是我纠结于后续航班怎么办?UUEE一直在扫雪,但是跑道还是积冰。本来我想等1650Z时出新的预报再做决定的,但是机组说要休息,此时UUEE当地时已经20点左右,我想夜晚肯定温度会降低,跑道肯定会更差。熬到1710Z左右,新预报出来了:

TAF AMD UUEE 301705Z 301718 VRB02MPS 1500 BR OVC004 TEMPO 3017/0109 0200 DZ FG VV001 TEMPO 0115/0118 0900 +SHSN OVC003 SCT010CB=

这个报文发得我更纠结,短时0200 DZ FG VV001。算了,机组要求休息到次日天亮,0500Z再飞。我就答应了。

====================华丽的分割线=========================

到我下班为止,跑道摩擦系数一直都没好,结冰也没有结束。但是有一件事出乎我的意外,晚上UUEE的温度在升高:

METAR UUEE 302100Z 23002MPS 3000 BR OVC004 03/02 Q1000 TEMPO 0300 FG RMK 75720127 25720120=

METAR UUEE 302030Z 22003MPS 3000 BR OVC003 03/02 Q0999 TEMPO 0300 FG RMK 25720120 75720127=

METAR UUEE 302000Z 22003MPS 2300 -DZ BR OVC003 02/02 Q0999 TEMPO 0300 FG RMK QBB090 25720120 75720127=

METAR UUEE 301930Z 22003MPS 2300 -DZ BR OVC003 02/02 Q0999 TEMPO 0300 FG RMK QBB090 25720120 75720127=

METAR UUEE 301900Z 22003MPS 1100 R25R/P1500N DZ BR OVC003 02/01 Q0998

TEMPO 0300 FG RMK QBB090 25720120 75720127=

METAR UUEE 301830Z 22003MPS 1000 R25R/P1500D DZ BR OVC002 02/02 Q0998

NOSIG RMK QBB080 25720120 75720127=

METAR UUEE 301800Z 22002MPS 1600 BR OVC003 02/01 Q0998 NOSIG RMK QBB090 25720120 75720127=

METAR UUEE 301730Z 00000MPS 0500 R25R/1100VP1500U FG VV002 01/01 Q0997

TEMPO 0300 FG VV001 RMK QBB080 25720120 75720127=

METAR UUEE 301700Z VRB01MPS 1100 R25R/P1500N -DZ BR OVC003 01/00 Q0997

TEMPO 0900 FG RMK 25720120 75720127=

UUEE和我们时差5小时,那应该越来越冷才对。有谁知道这是为什么?有个暖锋吗?

某日被领导要求确认日本某机场的地面代理频率。我电话与对方确认为132.075mhz。

这是我第一次遇到小数点后三位的甚高频频率。我记得有些老757的通讯面板上只有小数点后2位数呀,那怎么能调出3位数呢?

有人说只要调2位就可以了,一样可以收得到,只是信号质量差一点。对此说法我很Surprised。

后来几天,经过google后,对此问题的解释应该是这样子的:

我国目前的通讯频率是50khz为间隔的(对此我没有找到具体规章,但是我检查了AIP中所有的通讯频率,确认民航只用了50khz的间隔,希望有人能帮我找到具体的规章),因此只需要小数点后两位表示就够了,如132.05、132.10、132.15和132.20。

把50khz切一半,就是25khz。那就是在132.05和132.10之间多了一个132.075。

把25khz再切成3份,那就是8.33khz为间隔。欧洲要用。。。。。具体的频率我就不写了。引用网上找到一个日本的《acp-wgf25-ip02_the air-ground vhf communication system.ppt》画得比较清楚:

目前我国连25khz都没有使用到,8.33khz的事情我就不想去详细学习了。以后再专门去了解。

言归正传,如何用2位数的甚高频调3位数的频率呢?我找到了澳大利亚的《AIC_h03-09.pdf:VHF COMMUNICATIONS 25 kHz CHANNEL SPACING》。文中说到:2005年开始,澳洲在A类空域实行25khz的频率间隔。并给出了如何判断通讯设备支持25khz的方法:

所以说,设备上显示2位,不是判断飞机是否支持25khz的关键。关键是能否调出 “.02″的频率。”.02″也不是别人说的信号质量会不好,因为”.02″就是代表飞机已经有能力调在”.025″上了。在航图上和通讯上也只保留两位:

比如这里的123.77代表的就是123.775mhz:

=========================================================

签派有学不完的知识。有些知识在别人看来理所当然(比如飞行员和机务,应该早就了解25khz的事了),但是有些事签派却不知道。这和目前签派员填鸭式的培训体制有关系。如果大多数的签派都持有私照,或者每个签派员都有能力上天飞一圈。应该会对运行控制有很大帮助。

事情是酱紫的。某飞机在某地落地后报告后货舱打不开,这个货舱里可以不装货。但是由于平衡限制,所以前货舱也不能装太多的货了。机务在外站也不敢动粗打开货舱们。机组打电话来问,能不能少装货。我们询问了机务后,也别无他法,所以决定就少装点货。

谁知20多分钟后(离起飞时间很接近了),机组打电话说后货舱门又好了。问我要不要再次装货?

话说公司对签派的绩效没有业载指标,只有准点率指标。假设我让他继续装货,造成航班延误的话,对我不利。这样看来,从签派员个人利益出发的话,应该坚决让他不装货,准点起飞。对于公司的利益,我觉得可以考虑用延误半小时的代价换来多装业载。

公司的利益和签派员的利益就矛盾了。所以,就像我以前说的,签派员应该有准点率指标,更应该有业载指标,业载指标为主。

整个公司里,还有多少岗位的利益设定和公司的利益是矛盾的呢?如果把这些岗位的利益设定理顺了,可以给公司带来多少效益呢?

监控航班是签派员工作的重要部分,另一部分是航班放行。航班放行和航班监控是法律上要求签派员做的事情,剩余的其他工作都可以视为杂事。

第 121.531 条

国内、国际定期载客运行的运行控制责任

(a)合格证持有人应当对运行控制负责。

(b)机长和飞行签派员应当对飞行的计划、延迟和签派或者放行是否遵守中国民用航空规章和合格证持有人的运行规范共同负责。

(c)飞行签派员应当对下列工作负责:

(1)监控每次飞行的进展情况;

(2)分析与发布该次飞行安全所必需的信息;

(3)如果根据其本人或者机长的判断,认为该次飞行不能按照计划或者放行的情况安全地运行或者继续运行时,取消或者重新签派该次飞行。

从目前监控航班的情况看,至少我周围的签派员,包括我自己,都不敢说完成的很好,可能连完成60%都很难。不知道其他公司的签派如何。

目前我们用来监控飞行动态的东西叫ACARS,这玩意可以每隔一段时间发送位置包,但是总体上说不太好使,有时没有信号,有时不同机型的剩余油量单位不同,发送位置报的间隔太长,高度不准。这种监控的方式不是线性的。而且位置报中的经纬度不能给签派直观的概念。有些公司把位置报投影到地图上,也算加强一下监控的效率。总体上说,利用ACARS做航班的监控不太靠谱。只能做到监控关键点,比如:关舱门、推出、起飞、落地等。如果想在航路上用它做监控,除非你们公司的飞机都很新,而且信号好,格式统一,否则用ACARS简直是折磨签派员。签派员只知道飞机在天上,对照一下飞行计划,大概笔画一下飞机的位置。飞行员有什么意图?是在等待还是在进近?是否想去备降?前方流控如何?这些信息如果机组不主动告诉我们,我们只能凭经验猜。

除ACARS之外,我们就没有别的监控方式了。如果硬要给出第二种的话,那就是打电话问。这让我想起小时候在老房子的公用电话亭等电话的痛苦,那时候管公用电话的大妈态度都不太好。

=================================================

话说到了2050年,小强在公司上班,通过二次雷达或基于卫星的通讯技术,所有的飞机动态都一目了然。

在地面的飞机精确到廊桥口,机长还没上飞机,签派先负责把CDU输好了。再通过飞机四周的摄像机,看看油车餐车推车有没有到。

在空中的飞机,签派可以看到飞机的主要仪表。还可以看到前方航路上的其他飞机位置。结合气象雷达和卫星云图,给机组绕飞的建议,飞行计划随之实时更新。飞行员和签派直接视频联系,签派可以把多媒体资料发送给机组。

飞机运动时的轨迹都记录在公司的数据库中,用统计学手段预测地面和空中等待时间,可以用来判断增加备份油或者是否需要选择其他航路。

=================================================

苦于现状,无法实现以上梦想。有技术的原因,也有体制的原因。

如果有人问我,目前为了更好得完成签派监控航班的任务,应该更新设备还是增派人手?

我的回答是,更新设备。

曾经121升级成R4的时候牢牢记住了:“ETOPS航路备降场的天气标准和普通计划备降场的相同”。一直到现在被人问到两者有什么区别的时候,我回答:“一样呀”。

哎,业务不精啊~~~。两者还是有那么一点点区别的。

第 121.724 条 初始签派或飞行放行,二次签派或重新签派或飞行放行

(a)只有在下列条件下,才能允许飞机继续飞行并越过延程运行进入点:

(1)除本条(b)规定外,对于本规则第 121.722 条要求的每一个延程运行备降机场,在可能使用这些备降机场之时(从最早到最晚的可能着陆时间),其预报天气条件均等于或高于合格证持有人运行规范中规定的机场最低天气标准;

(b)如果某一机场无法达到本条第(a)(1)项的要求,可对签派或飞行放行单进行更改,增加一个飞机能以批准的最大改航时间飞抵的,天气条件等于或者高于最低运行标准的延程运行备降机场。

FAA原文:

(c) No person may allow a flight to continue beyond the ETOPS Entry Point unless—

(1) Except as provided in paragraph (d) of this section, the weather conditions at each ETOPS Alternate Airport required by §121.624 are forecast to be at or above the operating minima for that airport in the certificate holder’s operations specifications when it might be used (from the earliest to the latest possible landing time); and

(2) All ETOPS Alternate Airports within the authorized ETOPS maximum diversion time are reviewed and the flight crew advised of any changes in conditions that have occurred since dispatch.

根据121.724条,要求在飞跃进入点前(不是起飞前,起飞前用实况预报的结合)整个时间窗口内预报的天气都不能低于落地标准。普通的备降场没有这个要求。如果不能满足a项要求,可以增加一个最大改航时间内的备降机场。增加一个航路备降场的事我还没遇到过,公司手册中对于起飞后至进入点前预报中出现的TEMPO、PROB和PROB TEMPO的参考依据也没说的很清楚,怎么样增加一个航路备降场的方法说的也不清楚。反正以后上班时要格外注意航路上机场的TEMPO情况了。

上个值班还是巫家坝、今天值班就是长水了。听性能室的同事说,有些飞机的性能有所下降。对于波音的飞机,他们使用了最优V1的计算方法,以至于不能再用起飞性能表上的数据直接和FCOM、FPPM上的数据进行减载了。

曾经我以为,改进爬升后已经是最优V1了。后来性能室说,改进爬升的数据仍然是保守值。还有一种最优V1的方法。真是学海无涯啊~

从性能那边搬砖来的知识:

对于空客的飞机没有这么复杂,因为空客一向是用最优V1计算的。

前几日夜里守夜,天气是极好的。最后几个航班起飞后,同事们都去休息了。我准备拿点吃的东西出来,填饱肚子,好熬过漫漫长夜。

卫星电话响了,某767机组打电话来说:起飞后,散货舱的舱门有问题,灯亮了,但是增压没有问题,问我要不要继续往前飞。

我想增压没问题就可以,如果那个舱门是朝内开的那就肯定没问题。唉,怪我业务不熟。我不知道散货舱的舱门是朝外开的还是朝内开的。

我打电话问了机务,机务建议继续飞行,老飞机假信号多,落地后把舱门多开关几次就好了。

自己给自己补课:

767-300一共三个货舱门:前货舱,后货舱,散货舱

前货舱和后货舱都是朝外开的,尺寸不一样:

散货舱是朝里开的:

PS:货舱门的操作限制风速也在这本手册的这一页上。以前找过,怎么没找到呢。

===================================

但是QRH中对货舱门告警的操作让我有个疑惑:

QRH中只要前货舱门有问题,不管增压是否正常,立即就需要采取行动;对后货舱和散货舱门的问题,反应程度就低一个级别。这是为什么呢?

如果说因为散货舱是朝内开的,增压正常就无需关心,这点我可以理解。但是后货舱和前货舱一样是朝外开的,为什么后货舱不需要直接采取行动呢?难道前后两个舱门的结构是不相同?

上个值班时,767遇到一个中央燃油泵失效放行。MEL如下(身边的MEL是老版本,新版本有中英文对照了)

中央油泵有两个,放行需要一个,MEL中的要求是正对飞行中万一另一个泵也失效的防范。其中有两项比较重要:

第一是判断在另一个油泵失效后,靠主油箱的剩油是否够去一个备降机场(红色部分)。由于航线前半段都是国内,遍地都是机场,因此在一小时内肯定有备降场可去。航线的后半段有释压程序,但是此时中央油箱已经没有油了,因此也不用考虑。

第二是判断中央油箱的剩油对燃油构型的影响(蓝色部分)。当第二个燃油泵也不工作的时候,中央油箱剩油要计算在无油重里。就是把燃油当成了业载。这部分新增的重要加上原来在无油重,不能超过最大无油重。

最终,虽然航班满足第一条,但是不满足第二条。按起飞后中央油箱油泵立即不工作,剩油全部计入无油重的话,超过最大无油重12吨左右。

今天,想到的一个问题:如果空中中央燃油泵都不工作了,那么能否应急放油呢?如果可以放油,那么就不存在超重的问题了,为什么在MEL里没有体现呢?我看了燃油系统,我觉得应该可以呀。

=========================================

这件事情的另一个发现:

当时我和其他人都只专心考虑燃油够不够去备降场的问题(红色部分),只有LWW一个人在考虑第二个问题(蓝色部分)。我和其他人似乎都没认真看完MEL,在我们多数人得出第一个问题的答案后,我们以为问题解决了,因此做出了放行的决定。同时,正在考虑第二个问题的LWW并没有否定我们的决定。幸好最后纠正了错误。

这算不算一个典型的签派资源管理的例子?哈哈

前几天值班时,听说南航有个航班遭遇颠簸,造成有人受伤。我看了航班号和它的航路,这个航班从广州来上海,走一号航路。我猜,如果如传说20分钟左右受到颠簸的话,大概在TOC之后一点(有人说到不了巡航,我只是根据计划推算的,是否到的了不重要),0600Z左右。

下面内容为事后诸葛

首先,我看预告图,中低空和高空,看看有没有预报的颠簸?

如图上广州东边虽然没有直接标明颠簸,但是画了CB。CB代表了中度或重度颠簸。

再看看WAFS预报的颠簸:

WAFS预报都是集中在上海的高空区域,和高空图上的急流吻合,广州区域很干净。

再看看雷达图,大约在LMN G471 XEBUL附近有回波:

===============================================

总结:

1)从WAFS的数据上没有看出广州有严重的颠簸,但是在预告图和雷达图都反应出那个区域有CB。所以我猜颠簸是由CB引起的。按我们原先的工作程序,如果飞行计划中有几个点的颠簸指数超过某个数值的时候,就要提醒机组颠簸。我猜这个颠簸指数应该是由WAFS或别的风温数据给出的。目前的情况看,WAFS似乎不能给出CB内的颠簸指数(没做过当天的计划,还需求证)。所以这个工作流程对CB的颠簸是没有防范作用的。

2)颠簸是一种很难预测的东西,只能预报颠簸的范围,不可能预报颠簸的地点和时间。

3)中国为什么没有机组报告制度?“PIREPS”。当天,当我听说南航的这个颠簸事件后,我不知道颠簸的具体地点在哪?严重到什么程度?因为我们的后续航班都是走一样的航路的。如果能建立其良好的飞行员报告制度和公布获取报告的网站,对后续的机组和签派放行都帮助很大。

===============================================

顺便再说一点中国特色的东西:南航颠簸发生后,要求每个签派员检查颠簸的提醒情况,算是亡羊补牢吧。其实签派的提醒都是一种无奈,没有流畅的机组报告,遇到颠簸区了,又不能随便改航路改高度。我们能做的只有“提醒”了。这就是中国签派的现状。不出事是应该的,出了事一棒子拍死你,同时又不给你避免出事的手段,也不想着建立“机组报告”之类的体系。雷雨、颠簸、积冰和流控还会发生,防不胜防,签派的工作,只求自保。

4月来,我感觉只要我上晚班,多半会有雷雨。我回头找了那几天的雷达图,做了个GIF,就当娱乐一下吧。

一、4月2日那个大冷锋,就是最后刮到日本去的那个:

二、4月10日半夜,上海大雨。12点前还没有备降的,结果12点后备降10几个。

三、4月14日晚,总算太平一点了,只是小雨,没有雷雨。可以从回波的强度上看出来。

总结,签派员说到底是靠天吃饭的。对于快速移动的冷锋造成的雷雨(4月2日),只是雷的强度大,但是持续时间短。可以不用太担心,虹桥浦东两场互为备降可以应付。对于从西南面吹来的CB,雷雨强度可能会有反复(4月10日)。

有时雷雨移动的后缘比较清晰,可以用来判断备降在外的航班是当晚继续飞,还是取消次日补班。比如12号(如果没记错的话)张家界和长沙,雷雨的尾部边缘很清晰,不出2小时雷雨就过去了。下次再放GIF上来。

工作以来第二次遇到有飞机在天上说襟翼不对称。可惜当时我在值班室外面呼吸新鲜空气,没能和机组对话。当我回到值班位子的时候,同事说飞机都快落地了。

机组按检查单操作,用襟翼20落地。签派应该帮机组计算落地距离的,可惜值班的同事没反应过来。虹桥的跑道很长,距离肯定够用。

有同事常常问我,目前公司这样的环境,还学习业务做什么?收入不高,工作又繁琐,还常常拖欠奖金。我想说,钱多不多,领导怎么评判你,都不重要,学到的知识肯定是自己的,不管在现在的公司,或是在别的公司都是用得到的。这些知识看似平时没什么用,但是在关键的时候就能帮你作出决策。这种决策既是对公司航班安全的保护,也是对自己的保护。

就比如襟翼不对称,有些人连用QRH查落地距离都没反应出来。而我,虽然反应出来了,但是却没想到查出来的落地距离还要乘以1.15。

根据《AC-121-FS-2009-33航空承运人湿跑道和污染跑道运行管理规定》:

6.3 到达时的着陆距离评估要求a. 具体要求航空公司应为飞行机组提供相关的程序以便其根据到达时的实际条件而不是签派放行时的预报条件来进行着陆性能的评估。这些实际条件包括气象条件(机场气压高度、风向和风速等)、跑道条件、进场速度、飞机重量和构形以及将要使用的减速设备等。根据上述条件得到实际着陆距离后,应该再加上15%的安全余量,并且仍然不大于跑道的可用着陆距离。飞行机组使用上述相关程序进行了着陆距离的评估之后,如果不能保证至少15%的安全余量,就不得进行着陆。上述安全余量代表了到达时的预计实际着陆距离与可用着陆距离之间必须有的最小距离余量,而且考虑了相应气象和道面条件、飞机构形和重量条件下以及预计要使用的飞机地面减速设备的影响。也就是说,将要使用的跑道的可用着陆距离必须能够保证飞机在实际条件下以着陆时的构形实现全停,并且仍然留有至少15%的安全余量。

学海无涯。

昨天值班时遇到个767单空调的MEL。虽然自己心里清楚放行标准是什么,就怕机组来问,解释起来会很麻烦。幸好下班了。交给下个班去处理。哈哈

中文是这样写的:

要求在60分钟内有一个“合适的备降机场”。

英文版是这样写的:

要求:flight remains within 60 minutes of landing at a suitable airport.

我觉得中文版中的“合适的备降机场”很容易使人误解为按备降标准放行。误解为航路上60分钟内都有一个机场,而且放行时机场的天气标准满足备降标准。

但是从CCAR121.712的合适机场的定义来考虑:

合适机场:是指达到第121.197条规定的着陆限制要求且局方批准合格证持有人使用的机场,它可能是下列两种机场之一:

(1)合适机场是经审定适合大型飞机公共航空运输承运人所用飞机运行的,或符合其运行所需等效安全要求的机场,但不包括只能为飞机提供救援和消防服务的机场;

(2)对民用开放的可用的军用机场。

且不说这条翻译的瑕疵。121.712条所指的“合适机场”肯定是不需要按备降标准来放行的。何况现在根本就不是ETOPS。

121.712对应的FAA是121.7 Definitions. 把“合适机场” 称为Adequate Airport,不是Suitable airport。(真不知道翻译的人脑子是不是搭错了)

The following definitions apply to those sections of part 121 that apply to ETOPS:

Adequate Airport means an airport that an airplane operator may list with approval from the FAA because that airport meets the landing limitations of §121.197 and is either—

(1) An airport that meets the requirements of part 139, subpart D of this chapter, excluding those that apply to aircraft rescue and firefighting service, or

(2) A military airport that is active and operational.

所以,综上所述,本次航班不是ETOPS,不考虑航路机场的天气标准,而且就算用ETOPS中“合适机场”的定义,也是不需要计算备降标准来放行的。

我觉得解决办法是把MEL中的“合适的备降机场”改为“合适机场”,对应121.712的定义。或者更直接的办法是改为“不执行ETOPS飞行”,避免和ETOPS的那些定义纠缠在一起。