第10章讲的是积冰,其实我们不需要知道积冰产生的原因。只需要知道积冰的种类和怎么应付。第11章讲的是雷暴,最后的总结部分说得很有用处。AC 00-6A Chapter 10-11

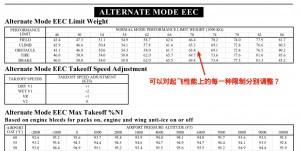

767 MEL 28-22-2 中央油箱燃油泵 & 一个签派资源管理的例子

上个值班时,767遇到一个中央燃油泵失效放行。MEL如下(身边的MEL是老版本,新版本有中英文对照了)

中央油泵有两个,放行需要一个,MEL中的要求是正对飞行中万一另一个泵也失效的防范。其中有两项比较重要:

第一是判断在另一个油泵失效后,靠主油箱的剩油是否够去一个备降机场(红色部分)。由于航线前半段都是国内,遍地都是机场,因此在一小时内肯定有备降场可去。航线的后半段有释压程序,但是此时中央油箱已经没有油了,因此也不用考虑。

第二是判断中央油箱的剩油对燃油构型的影响(蓝色部分)。当第二个燃油泵也不工作的时候,中央油箱剩油要计算在无油重里。就是把燃油当成了业载。这部分新增的重要加上原来在无油重,不能超过最大无油重。

最终,虽然航班满足第一条,但是不满足第二条。按起飞后中央油箱油泵立即不工作,剩油全部计入无油重的话,超过最大无油重12吨左右。

今天,想到的一个问题:如果空中中央燃油泵都不工作了,那么能否应急放油呢?如果可以放油,那么就不存在超重的问题了,为什么在MEL里没有体现呢?我看了燃油系统,我觉得应该可以呀。

=========================================

这件事情的另一个发现:

当时我和其他人都只专心考虑燃油够不够去备降场的问题(红色部分),只有LWW一个人在考虑第二个问题(蓝色部分)。我和其他人似乎都没认真看完MEL,在我们多数人得出第一个问题的答案后,我们以为问题解决了,因此做出了放行的决定。同时,正在考虑第二个问题的LWW并没有否定我们的决定。幸好最后纠正了错误。

这算不算一个典型的签派资源管理的例子?哈哈

工作,做人

记得以前看闻香识女人,男主角为朋友干的坏事保守秘密。类似的情况在其他电影中也有,看来是一个纠结的道德问题。工作这几年遇到的人和事,我都想用手册和规章的方法来解决。但是随着工作越久,我的心肠就越软。因为明白了法规的意图,熟悉了工作的流程,便对条条框框的东西失去了敬畏。总想着给别人的工作流出空间,为别人的失误创造纠正的机会,给别人的操作带来方便,为自己留下好的口碑。虽然因此吃过亏,受过气,犯过错,但也就这样过来了。算是苟且偷生吧。不知在公司中象我这种人能否生存下来?如何在遵守规章的前提下,做好人,又保证自己的安全?

睡不着,随便写点

减推力起飞对配平有影响吗?

前几天被LWW问的问题,如果起飞时,使用减推力起飞,包括减额定功率和假设温度,对起飞配平有什么样的影响?CDU中的数据会自动更新吗?

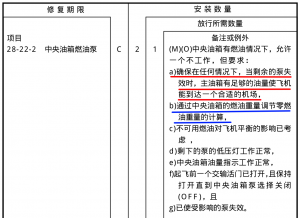

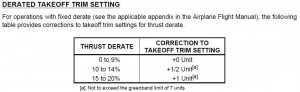

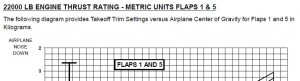

我承认我以前没想到过减推力对配平有影响。LWW说因为推力不在飞机重心的同一水平面上,所以必然存在一个扭矩。那么减推力肯定对配平有影响。我找了WBM,对于767的减额定功率,给出一个明确的表格,如下图:

对于737系列飞机,在WBM中直接按推力值给出不同的配平数据:

所以,减额定功率的起飞,肯定需要调整配平。在CDU上应该有直接反映。

那么对于假设温度呢?WBM和FCOM都没有说。经微博上朋友指点,在飞行机组训练手册中有这样一句话:

采用假设温度方法的起飞中,在抬轮和初始爬升过程中,可能需要增加升降舵操纵杆力。

我猜因为假设温度后,推力减小,等于是抬头力矩减小,需要飞行员拉更多的操纵杆。因为假设温度不能精确计算推力减小的值,所以需要拉多少杆,没有量化的数据。我猜这个量肯定是比减额定功率对配平调整量小一个数量级的数据。所以波音对它一笔带过。

后续的问题就是,目前我们的平衡做舱单时,是否考虑机组使用减额定推力的问题呢?

关于颠簸

前几天值班时,听说南航有个航班遭遇颠簸,造成有人受伤。我看了航班号和它的航路,这个航班从广州来上海,走一号航路。我猜,如果如传说20分钟左右受到颠簸的话,大概在TOC之后一点(有人说到不了巡航,我只是根据计划推算的,是否到的了不重要),0600Z左右。

下面内容为事后诸葛

首先,我看预告图,中低空和高空,看看有没有预报的颠簸?

如图上广州东边虽然没有直接标明颠簸,但是画了CB。CB代表了中度或重度颠簸。

再看看WAFS预报的颠簸:

WAFS预报都是集中在上海的高空区域,和高空图上的急流吻合,广州区域很干净。

再看看雷达图,大约在LMN G471 XEBUL附近有回波:

===============================================

总结:

1)从WAFS的数据上没有看出广州有严重的颠簸,但是在预告图和雷达图都反应出那个区域有CB。所以我猜颠簸是由CB引起的。按我们原先的工作程序,如果飞行计划中有几个点的颠簸指数超过某个数值的时候,就要提醒机组颠簸。我猜这个颠簸指数应该是由WAFS或别的风温数据给出的。目前的情况看,WAFS似乎不能给出CB内的颠簸指数(没做过当天的计划,还需求证)。所以这个工作流程对CB的颠簸是没有防范作用的。

2)颠簸是一种很难预测的东西,只能预报颠簸的范围,不可能预报颠簸的地点和时间。

3)中国为什么没有机组报告制度?“PIREPS”。当天,当我听说南航的这个颠簸事件后,我不知道颠簸的具体地点在哪?严重到什么程度?因为我们的后续航班都是走一样的航路的。如果能建立其良好的飞行员报告制度和公布获取报告的网站,对后续的机组和签派放行都帮助很大。

===============================================

顺便再说一点中国特色的东西:南航颠簸发生后,要求每个签派员检查颠簸的提醒情况,算是亡羊补牢吧。其实签派的提醒都是一种无奈,没有流畅的机组报告,遇到颠簸区了,又不能随便改航路改高度。我们能做的只有“提醒”了。这就是中国签派的现状。不出事是应该的,出了事一棒子拍死你,同时又不给你避免出事的手段,也不想着建立“机组报告”之类的体系。雷雨、颠簸、积冰和流控还会发生,防不胜防,签派的工作,只求自保。

坑爹的限制使用通告

最低收襟翼高度(改平高度)(续)

对于改平高度不同的问题,其实还有一个非常简单的原因。就是因为不同的机型用同一张单发程序图的时候,为了方便,就取了最高值,或平均值。

XWL竟然没说这个简单的原因

最低收襟翼高度(改平高度)

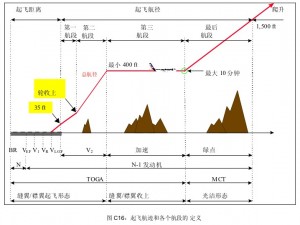

引用空客性能中的一张图,最低收襟翼高度(改平高度)就是平飞加速收襟翼的那个高度(第三阶段)。

每一张起飞性能表都指定了最低收襟翼高度(改平高度):

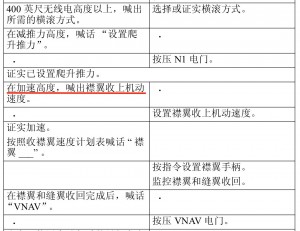

对于一次正常的起飞,机组应该按SID离场,根据操作手册中的高度速度收襟翼。(下图来自FCOM,红线处写着“在加速高度”,我猜应该就是性能表上的那个1000ft高度吧)

对于一次不正常(单发)的起飞,机组应该选择直线离场,并在起飞性能表中所规定的高度改平收襟翼。

==============华丽的分割线===================

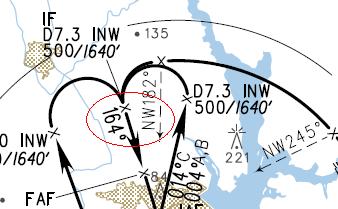

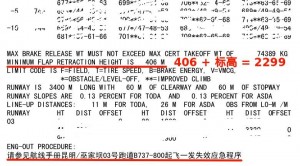

如果起飞跑道前有很高的障碍物,就可以制定专用的“起飞单发应急程序图”,此图中也规定了一个“平飞加速高度”。我曾经以为这个“平飞加速高度”应该和起飞性能表中的“最低收襟翼高度”相同。但是昨天,性能室的XWL告诉我,两者可以不一样。我晕了。见下图的738 ZPPP 03起飞。起飞性能表中 406 + 标高1893 = 2299米 = 7543ft,和单发程序中的7560ft不同,相差16英尺。虽说只是很小的一个量,但是XWL告诉我,这种情况在有单发程序的起飞分析中很常见。

============丑陋的分割线==============

XWL说,机组在遇到单发起飞时,应该严格按照单发程序来飞。所以,起飞性能表上的“406米最低收襟翼高度”不能使用。这个数值只是用来“欺骗”性能软件的。原因如下:

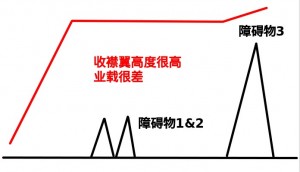

通常在单发程序的机场,假设程序中有3个障碍物,前2个较低,但是3号障碍物距离远,而且高。如果性能分析时把这三个障碍物都输入系统,软件可能会算出一个业载很差、收襟翼高度很高的结果,甚至算不出来。

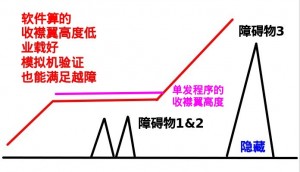

但是如果把远处的那个3号障碍物“隐藏”掉,不输入软件。就可以算出一个业载较好、收襟翼高度较低的结果。再通过计算、用模拟机验证,证明在这个重量下按单发程序也能飞越第3个障碍物。

最终,造成了起飞性能表中的收襟翼高度和单发程序中的收襟翼高度不同。如果在最坏情况下,假设机组没看单发程序,在较低高度就收了襟翼,有可能会飞越不过障碍物。所以说,对于存在单发程序的跑道起飞,一定要按照单发程序所描述的高度收襟翼加速。

以上内容都是从XWL口中听说,如果我理解有误、或写错的地方,欢迎指正。(我听他解释的时候,脑子很晕。)

给usb控制开关写了python的控制代码

前几天在淘宝上买的一个usb控制继电器,可以用电脑控制小功率设备的开关了。其实它就是一个usb模拟的串口,我用python写了一个向串口读写的Class,方便以后继续扩展。最终目标是用网页方式控制电路开关。代码->pyXunDaCtl.py

东西做工不错,不过似乎是三无产品,设备上没有任何标称数据或生产厂家,我拆开后看了继电器上写了可以用到270V,但是我怕出问题,用来开关12V的直流电算了。

AC 00-6A AVIATION WEATHER 翻译 第7-9章草稿

7至9章说的是云、锋面和颠簸。云的识别比较有趣,但是目前我对如何分辨云的类型还是没有把握。原文中的图片是黑白的,所以我只能从网上下载图片加入其中,可能会有版权问题。不过本文只是学习之用,我并没有因此谋利。AC 00-6A Chap 7-9

我承认我值班比较霉

4月来,我感觉只要我上晚班,多半会有雷雨。我回头找了那几天的雷达图,做了个GIF,就当娱乐一下吧。

一、4月2日那个大冷锋,就是最后刮到日本去的那个:

二、4月10日半夜,上海大雨。12点前还没有备降的,结果12点后备降10几个。

三、4月14日晚,总算太平一点了,只是小雨,没有雷雨。可以从回波的强度上看出来。

总结,签派员说到底是靠天吃饭的。对于快速移动的冷锋造成的雷雨(4月2日),只是雷的强度大,但是持续时间短。可以不用太担心,虹桥浦东两场互为备降可以应付。对于从西南面吹来的CB,雷雨强度可能会有反复(4月10日)。

有时雷雨移动的后缘比较清晰,可以用来判断备降在外的航班是当晚继续飞,还是取消次日补班。比如12号(如果没记错的话)张家界和长沙,雷雨的尾部边缘很清晰,不出2小时雷雨就过去了。下次再放GIF上来。

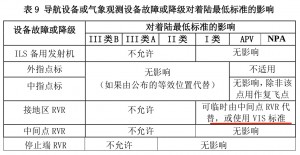

热烈庆祝本公司获得二类运行许可

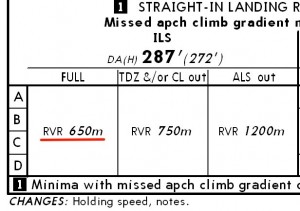

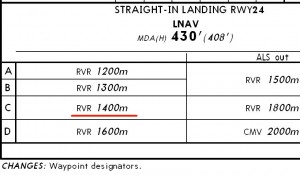

但是对于二类运行放行的标准,和实际操作似乎还存在模糊的地方。我觉得主要问题出在二类只有RVR标准,但是预报中没有RVR。这是一个法律空白。不清楚龚咪咪老师是不是也是这样认为的?

今后如果浦东低云,我们就可以理直气壮得对管制说“有二类”了。

密码保护:心肠一软,差点闯祸

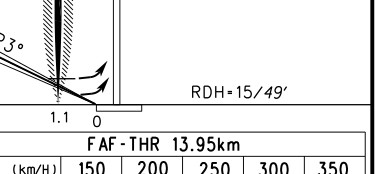

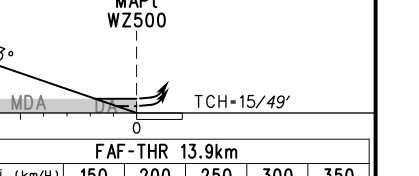

RDH和TCH

在翻阅温州的国内航图时,我发现03号ILS的图上写的是RDH,但是03号RNAV(GNSS)的图上写的是TCH。

相同的数值却用不同的名字表示,这是为什么呢?

我先去找了AIP的简字简语,发现只有“RDH”的定义:“Reference datum height (for ILS)仪表着陆系统基准数据点高”

ICAO对于两者的定义为:

RDH = Reference datum height (RDH). The height of the extended glide path or a nominal vertical path at the runway threshold.

TCH = Threshold crossing height

在微博上问了一些人,CAVOK_祎告诉了我一个非官方的答案:

“TCH and RDH are one in the same, but in the real world the radiated signal is influenced by the surrounding environment resulting in the TCH and RDH not necessarily being equal.”

我在FAA上又找到了个文件:“ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE RDH/ARDH EVALUATION METHODOLOGY FOR THE ILS GLIDE SLOPE”

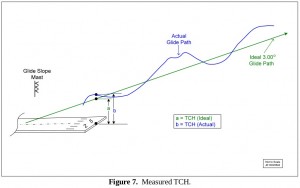

我只是粗略地看了一些图片,大概明白是什么道理了。在以前,当一个下滑道建立好之后,可以用它的安装角和设备离跑道入口的距离来换算出下滑道信号在跑道入口上方的高,称之为TCH,计算方法见下图:

后来,因为受环境的影响,实际的下滑道信号和理想的下滑道信号之间有区别,所以计算的TCH和实际的TCH之间也有差别:

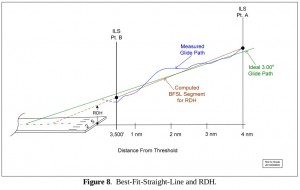

再后来,干脆用飞机去飞一遍,测量实际的下滑道路径,并在路径上选择两个点,画一条直线,直线的延长线在跑道入口上相交的高就叫做RDH:

文中的其他内容,我就没有信心看下去了。 但是文中28页:“COMPARISON – ICAO VERSUS FAA TCH/RDH/ARDH METHODS”可以看一下,它说到了ICAO对TCH/RDH的做法。我想中国应该也遵循这个做法:

ICAO Doc 8071 “Manual on Testing of Radio Navigation Aids: Vol I – Testing of Ground-Based Radio Navigation Aids” [12]. Below is the only RDH reference found in all ILS related ICAO documents surveyed:

Section 4.3.81 Reference Datum Height (RDH)

“For commissioning and categorization flight tests, it may be necessary to determine the glide path RDH. This is done using a high-quality approach recording, from which the angle and structure measurements are made. Position-corrected DDM values for a selected portion of the approach (typically from Pt A to Pt B for Cat I and the last mile of the approach for Cat II and III facilities) are used in a linear regression to extend a best-fit line downward to a point above the threshold. The height of this line above the threshold is used as the RDH. If the tolerances are not met, an engineering analysis is necessary to determine whether the facility should be used for the regression analysis, or another type of analytical technique should be used.”

可见ICAO对于RDH的说法和美国人的差不多。

—————————————————————————————————————————-

总结一下:1)RDH肯定比单纯计算的TCH好,应为RDH考虑了无线电信号受干扰,实际下滑道不等于计算的下滑道的情况。2)没有电子下滑道的程序,应该算不出RDH。所以说温州的RNAV(GNSS)用的是TCH表示。(我猜的,我也不清楚类精密进近是怎么规定的,目前的文件看是没有RDH。)

如果真如航图上所写的,中国老多机场都用RDH,那么说明我们民航发展是蛮先进的。因为ICAO也说到“Allow each member country to determine their need for performing RDH assessments.”。RDH非强制,看来我国是有财力和能力来计算RDH的。我猜其中也有那架KingAir校飞飞机的功劳?

但是希望中国的AIP中快点加上TCH的解释,否则以后考试时,被问道TCH是什么,我就可以理直气壮的说不知道。

至于为什么jeppesen只有TCH而没有RDH,我就难以理解了。

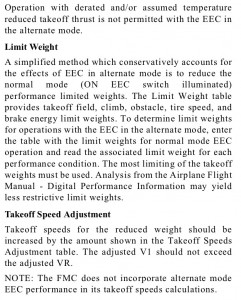

738备用EEC放行

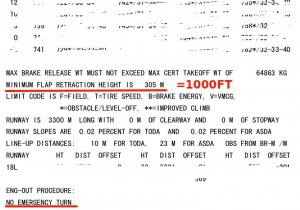

前几天遇到个738的备用EEC放行。我也记不得以前是不是做过。还是在写一遍吧。 老规矩看完MEL后,看FPPM,找到备用EEC的章节:

上图只是节选。首先,文中特地说道:使用备用EEC不能再使用减额定推力和假设温度减推力起飞。其次,文中提到的标准减载做法为:

The Limit Weight table provides takeoff field, climb, obstacle, tire speed, and brake energy limit weights. To determine limit weights for operations with the EEC in the alternate mode, enter the table with the limit weights for normal mode EEC operation and read the associated limit weight for each performance condition. The most limiting of the takeoff weights must be used.

我原本的做法是先从现有的起飞性能表上找到今天的最大起飞重量,然后在上面这张表个中去找到这个重量,对应的5个限重中取最小的限重作为结果。 后来LWW告诉我,其实可以这样做: 从起飞性能表中分别找到当天的,场长限重,障碍物限制、爬升限重等等。分别对应表格中的“NORMAL MODE PERFORMANCE LIMIT WEIGHT”,读出相应项目的限重,再取最小值。这样减载可以少减一点。

本来我调整后准备去跟机组说了,结果机组上飞机后说,EEC修好了。

把博客更新到了3.3.1

我承认是我自己折腾,原来的版本使用的蛮好,是我自己手贱去点了升级,结果造成数据库出错,我只能删了原先的sqlite,换新的mysql。幸好文章都没有遗失。

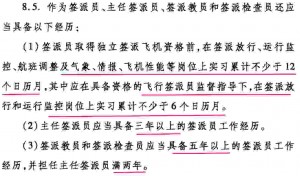

VIS/RVR/CMV,还是没能搞懂

首先这三个东西都是描述天气能见度的,VIS和RVR的定义不说了。关键是他们之间的关系和各自的作用。

对于国内机场,在得不到RVR数值的时候只能用VIS作为放行依据。

AC97说过当得不到RVR时,使用VIS标准。

=======华丽的分割线======

但是对于外国机场怎么办?

比如RJFF的16号ILS,标准为RVR650,没有VIS标准。如果今天RJFF的RVR坏了怎么办?

曾经有一种做法是:因为16号ILS是一类忙降,所以按照ILS的典型标准VIS 800来放行。但是现在看来这种做法很不对。

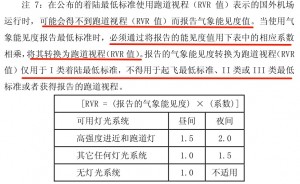

后来的做法是按照手册中的公式把VIS转换成RVR,并和航图标准比较。

手册中定义的转换方式为:

公司手册上指的是国外机场,我的确没能在国内正式的法规中看到过这个公式。所以它只能用在国外。并且只能用于一类落地,只能用于只有RVR标准而且设备坏掉的情况。不能用于二类三类,不能用于起飞。

假设今天RJFF的能见度为400米。16号跑道装有一类进近灯光系统和高强度跑道灯。

那么经过转换后,昼间的RVR = 1.5 * 400 = 600M < 650,夜间的RVR = 2.0 * 400 = 800M > 650M

所以白天不能放行,晚上可以放行?(前几天发现有问题,请往下看)

=======华丽的分割线=======

本来一切按手册上的操作很完美,现在却节外生枝。CY发现东航的手册上所描述的转换公式还有一个重要的限制:当标准低于800米时,不能使用。我们都很奇怪,我们的手册上怎么没有这个要求呀?

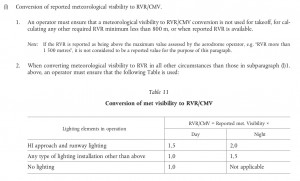

回家后我想先去看看这个公式的源头吧,网上搜索到一个名叫《2008-859 COMMON TECHNICAL REQUIREMENTS AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES APPLICABLE TO COMMERCIAL TRANSPORTATION BY AEROPLANE》的文件,欧洲用的(欧洲人就喜欢给文件起这么长的名字吗?)。原文->戳

文中的“Aerodrome operating minima”章节:

文中的这个表格应该是就我们手册中的来源吧(我猜的)。文中对转换的要求是:“不能用于起飞,不能用于RVR800米以下的标准(等于限制了二类和三类),不能用于可以得到RVR的时候”。

如果按照原文的来的话,RJFF的RVR650米就不能用公式转换了?当RJFF的RVR设备不工作的时候,我也就不能放行了?

文中还对CMV的定义为:“Converted meteorological visibility (CMV)”. A value (equivalent to an RVR) which is derived(派生) from the reported meteo-rological visibility, as converted in accordance with the requirements in this subpart.“

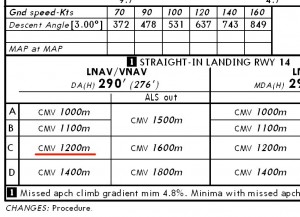

我看了些航图,比如RJFU的32号跑道是有RVR的,14号跑道没有。所以32号ILS图上是RVR550,而14号的RNAV程序,标准是CMV1200。

RJNK机场06和24两头都有RVR,虽然24号跑道也是RNAV程序,但是标准却用RVR表示(见下图)。

RJFU的14 RNAV标准用CMV表示:

RJNK的24 RNAV标准用RVR表示:

可见,有RVR的时候还是用RVR,CMV只是取代VIS成为一种可以根据跑道灯光和白天黑夜变化的标准(把CMV标准看成可以变化的VIS标准)。在使用的时候应该比只用VIS有利一点。

目前放行时只会遇到RJNT使用CMV需要特别注意。其他飞的日本机场都是用RVR的。因为手上只有日本的航图,所以无法了解到欧洲的机场使用CMV的方法。

对于欧洲的一套法规我一点都不懂,以上文中RVR/CMV/VIS的做法,我也没有100%的把握。

欢迎大家指出我的错误

密码保护:都是普吉岛通告惹的祸

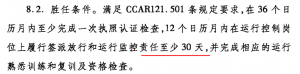

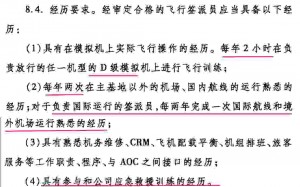

AC-121-FS-2011-43 航空承运人飞行签派员资质管理标准

这个咨询通告是2011年12月31日出的,原文PDF比较大,就不上传了。

咨询通告里亮点是比较多的:

1:胜任条件

胜任条件中增加了最经12个月内执勤30天的要求,因此以后就不能随便拉一个人来值班了。持有签派执照的人需要常常来值个班,保持自己值班的能力。

2:签派员的经历要求:

终于可以理直气壮的去飞模拟机了,虽然每年只有2小时;每2年一次的国际运行熟悉,这个很牛逼,以后大家肯定都会争着做国际航线的签派员了;增加了应急救援训练的要求,“应急”是超级涨经验值的训练哦,每一个签派员都应该模拟一次。

3:签派员的经历要求#2:

对跟班签派员、主任签派员和教员提出了时间上的规定

4:签派员的能力要求:

亮点:“同时处理多个任务”,每个签派员必须至少是“酷睿双核”的。真不知道写这个通告的人是怎么想的,如果同时做事做错了怎么办?

5:对主任签派员的能力要求:

亮点:“创造性解决问题”,神马是创造性?在法规外解决问题?或许婉转地说“钻法规的空子”?

6:选拔和淘汰:

选拔和淘汰是最重要的。有了上升通道,有了涨工资的机会,签派员才会主动钻研业务。

===============================================

感觉这个咨询通告写的很实际,很强大。提高了签派员的入职门槛,更提高了签派员的值班门槛。明确了签派员应该具备的素质。还明确了签派的梯队培养和选拔/淘汰机制。有利于让公司重视自己的签派员。下一步就是看公司如何执行这份咨询通告了。

我对于选拔和淘汰机制有自己的一个想法:能否设立独立于公司的签派评定机制,或者局方把评定功能委托给一个培训机构,并出具等级证书。理由是:首先公司内自己人考自己人总是不能让别人信服,也不能让公司高层领导信服。其次有了全国或区域的签派员选拔机制,也有利于签派员的人才流动(领导会认为这是对公司不利的)。从长远来看,签派员的自由流动肯定会提高签派的素质和地位。

P.S. 在这里祝福几个离职被拖着,等待劳动仲裁的同事们,我觉得你们未来的生活将是美好的。

差点犯错误,QRH上的实际落地距离要乘系数

工作以来第二次遇到有飞机在天上说襟翼不对称。可惜当时我在值班室外面呼吸新鲜空气,没能和机组对话。当我回到值班位子的时候,同事说飞机都快落地了。

机组按检查单操作,用襟翼20落地。签派应该帮机组计算落地距离的,可惜值班的同事没反应过来。虹桥的跑道很长,距离肯定够用。

有同事常常问我,目前公司这样的环境,还学习业务做什么?收入不高,工作又繁琐,还常常拖欠奖金。我想说,钱多不多,领导怎么评判你,都不重要,学到的知识肯定是自己的,不管在现在的公司,或是在别的公司都是用得到的。这些知识看似平时没什么用,但是在关键的时候就能帮你作出决策。这种决策既是对公司航班安全的保护,也是对自己的保护。

就比如襟翼不对称,有些人连用QRH查落地距离都没反应出来。而我,虽然反应出来了,但是却没想到查出来的落地距离还要乘以1.15。

根据《AC-121-FS-2009-33航空承运人湿跑道和污染跑道运行管理规定》:

6.3 到达时的着陆距离评估要求a. 具体要求航空公司应为飞行机组提供相关的程序以便其根据到达时的实际条件而不是签派放行时的预报条件来进行着陆性能的评估。这些实际条件包括气象条件(机场气压高度、风向和风速等)、跑道条件、进场速度、飞机重量和构形以及将要使用的减速设备等。根据上述条件得到实际着陆距离后,应该再加上15%的安全余量,并且仍然不大于跑道的可用着陆距离。飞行机组使用上述相关程序进行了着陆距离的评估之后,如果不能保证至少15%的安全余量,就不得进行着陆。上述安全余量代表了到达时的预计实际着陆距离与可用着陆距离之间必须有的最小距离余量,而且考虑了相应气象和道面条件、飞机构形和重量条件下以及预计要使用的飞机地面减速设备的影响。也就是说,将要使用的跑道的可用着陆距离必须能够保证飞机在实际条件下以着陆时的构形实现全停,并且仍然留有至少15%的安全余量。

学海无涯。

![CM051006[1]](http://www.fly19.net/wp-content/uploads/2012/05/CM0510061-300x225.jpg)

![CH051006[1]](http://www.fly19.net/wp-content/uploads/2012/05/CH0510061-300x225.jpg)

![STU12051006300[1]](http://www.fly19.net/wp-content/uploads/2012/05/STU120510063001-300x225.gif)

![ASCN.QREF000.20120510.060000[1]](http://www.fly19.net/wp-content/uploads/2012/05/ASCN.QREF000.20120510.0600001-300x225.gif)